2025年1月:タニダ歯科医院ブログ

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

顎関節症

2025/01/16

こんにちは。歯科医師の秋田です。

明けましておめでとうございます。

今年もブログを通して皆さまに様々な症例を通してお力添えできたらと思います。

よろしくお願い致します。

さて、今回は顎関節症についてお話しします。

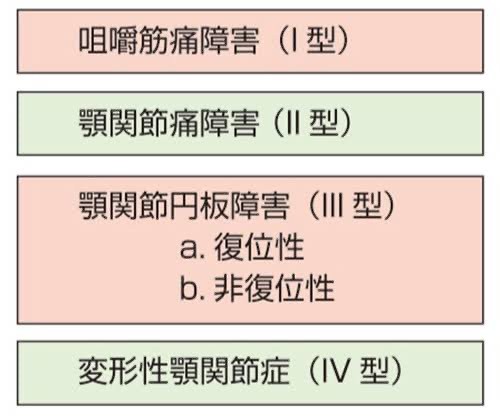

顎関節症は大きく4つに分類されます。

学術的でよくわからないですよね。

今回は簡単に代表的な症状、治療法について説明していきます。

まずⅠに該当される方は口を開けるのがしんどい、痛みを伴う方が該当します。

治療法としては積極的な介入はしませんが、気になる方は痛み止めの処方で安静を図ります。

Ⅰの方は最も多いとされており、近年では肩こりや頭痛との関連性も指摘されております。

また食いしばりによるものとの鑑別も必要で、

重症である場合は咀嚼筋腱腱膜過形成症と言う疾患に移行する可能性があり、

手術の適応となる場合もあります。

Ⅱに該当される方はⅠのような痛みを感じる他に顎の付け根(耳のやや前方)にも痛みを伴う方になります。

臨床的にはⅠやⅡへの治療法は相違ありませんが、

このⅡに分類される場合には柔らかいマウスピースを作製して顎関節の安静を図る事もあります。

Ⅲのa.bが自覚症状としてはわかりやすいと思います。口を開けたら顎がカクカクと音がする方はaに分類されます。

そんな時期もあったが、最近は口が開く代わりにクシャッとあるいはメリメリと音がする様な気がする方はbに分類されます。

治療法は保存的(切らない治療)にする場合はⅠ.Ⅱ同様、痛み止めの処方、柔らかいマウスピースの作製をします。

硬いマウスピースを作製して噛み合わせを誘導する事で顎関節を安静に保つ事もあります。

臨床的にはここまで進行してしまうと可動化訓練も併用する必要があります。具体的には当院で説明しますが、

顎を一度前に誘導してから開口する。それだけの訓練ですが、リラックス時にしていただくと有効です。

しかし、それでも改善しない場合はパンピングマニプレーションや関節腔洗浄療法、

関節鏡視下手術と言った外科療法が適応となる事もありますがその場合は近くの口腔外科に紹介する事になります。

Ⅳについては自覚症状はⅢbに類似していますし、診断をつけるためにもCT、MRIを併用し診断をつけるため、

当院で発覚する例は少ないです。Ⅲbに準じた治療を進め改善がみられないため口腔外科に紹介して初めて診断がつく事が多いです。

以上のように一概に顎関節症と言えども多岐に渡る症状、

治療法がございますので気になる方はご相談頂けたらと幸いです。

入れ歯について(3)

2025/01/09

新年あけましておめでとうございます。

訪問歯科医師阿部です。

皆様の中には、昨年末に入れ歯を新調し、

新しい入れ歯で新年を迎えられた方もいるのではないかと思います。

今回は入れ歯についてのお話の3回目、

入れ歯の調整の大切さについてお話ししたいと思います。

訪問歯科の現場では、

入れ歯を必要とされる方がたくさんおられます。

中には、「昔入れ歯を作ったけど、

合わなかったから全く使ってない」

とおっしゃって、欠損を放置されている方もおられます。

そのようなお話を聞く度、

我々歯科医師は、

入れ歯を作った際には、同時にその調整の必要性を

しっかりお伝えしなければならないと痛感します。

私が歯学部学生の頃、

指導担当の補綴科(入れ歯の科)の先生は、

「入れ歯は入れてからが勝負や!」

とよくおっしゃったものです。

作りっぱなし、入れっぱなしにするのではなく、

入れ歯作成後、患者様が入れ歯に慣れ、

しっかり使いこなせるようになるまで

きちんと調整していくことの重要性を説かれていたのです。

入れ歯を新しく作ったとき、

違和感や痛みなどの不具合を感じることは

実は少なくありません。

入れ歯は自分の歯(天然の歯)とは違い、道具なのです。

プラスチックや金属など硬い素材でできており、

それを一人一人状態の違うお口の中に入れて

使って頂かないといけません。

どんなに丁寧に作ったとしても、

初めからしっくりなじむほうが稀なのです。

出来上がった入れ歯は、

使いながら少しずつ(人によっては何度も)

調整することで、

その人になじんだものになっていくのです。

入れ歯を作りっぱなしにして、

「今は痛いけど、そのうちあってくるだろう」と

我慢し続けたり、

「痛いから無理だ」とあきらめて

外してしまうのではなく、

歯科医師と相談しながら、

快適な入れ歯になるよう調整してもらいましょう。

また、入れ歯は一度作ったら

「一生もの」というわけではありません。

最初はぴったり合っていた入れ歯も、

長年使っていくうちに、お口の状態が変わったり、

入れ歯自体が変形したりして、

だんだん合わなくなったりします。

そのようなときも、

新調が必要になる事もありますが、

修理、調整することで、問題が解決することもあります。

訪問歯科でも、

きちんと入れ歯の調整をさせていただきますので、

入れ歯の不具合は放置せずに、

はやめに相談してくださいね。

自分にあった入れ歯で

しっかり栄養を取り、

寒い冬に負けないようにしましょう。

放置NG!頬の内側を噛む原因と対処法

2025/01/09

あけましておめでとうございます。

院長の谷田です。

毎年1月7日は七草がゆを食べて邪気を払い、

1年の無病息災を願う「七草の日」です。

七草がゆをはじめ、

日々の食事を楽しみつつ

十分な栄養を取り込むためにも、

お口の状態は常に良好に保ちたいですね。

しかし、ふとしたときに頬の内側を噛んでしまうと、

食事の楽しみにも影響を及ぼします。

中でも、頬を噛む頻度が高い方は

さらなるトラブルに繋がるおそれがあるため

要注意です。

そこで、今回は頬を噛んでしまう原因と

対処法をご紹介します。

◆原因1:歯ぎしり・食いしばり

頬を噛む原因として、

歯ぎしりや食いしばりが

挙げられます。

歯は本来、噛んだときに

頬を巻き込まない形状をしています。

しかし、夜間の歯ぎしりや

日中の食いしばりによって

徐々に歯は削られていきます。

これにより歯の形や

かみ合わせが変化することで、

頬を噛みやすくなってしまうのです。

このようなケースには、

専用のマウスピース(ナイトガード)の

使用が有効です。

主に就寝時にナイトガードを着用して

歯を保護することで、

頬を巻き込んで噛むリスクを

減らすことができます。

◆原因2:親知らず

親知らずも頬を噛みやすくなる

原因のひとつです。

お口の中では奥歯に行くほど、

歯と頬の粘膜の距離が近づきます。

その中でも、親知らずは

お口の最も奥に生えるため、

頬の粘膜と接触しやすくなります。

とくに、親知らずは

真っすぐに生えないことも多く、

横向きや斜め向きに生えてくると

接触するリスクが高まります。

このように、親知らずが原因で

頬を噛みやすくなった場合は、

主に抜歯などの方法で改善を目指します。

◆原因3:かぶせもの・入れ歯のトラブル

歯科での治療直後に頬を噛みやすくなった場合、

新たに入れたかぶせものが

お口に合っていないことが考えられます。

また、入れ歯をお使いの方は、

長年の使用により、

入れ歯の歯がすり減ることで、

頬の内側を噛みやすくなります。

これらが原因と思われる場合は、

歯科でかぶせものの調整や、

入れ歯の修理、作り直しなどを行い、

改善に向けた対処をしていきます。

◆症状に心当たりがあれば早めの相談を!

食事中など、

まれに頬の内側を噛む程度であれば、

さほど気にはならないかもしれません。

しかし、これが何度も繰り返されると、

食事の楽しみを損なうだけでなく、

口内炎などのトラブルを

引き起こすおそれもあります。

お口の快適な状態を保つためにも、

たびたび頬を噛んでしまうことに心当たりがあれば、

まずはお気兼ねなく当院へご相談ください。

タニダ歯科医院

〒669-1133 兵庫県西宮市東山台1-10-5

TEL:0797-61-2000

URL:https://www.tanidashika.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CUn1zmeIAnWtEAE