2月休診日情報-西宮市の歯科・歯医者ならタニダ歯科医院

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

腐骨とは?

2025/01/23

こんにちは。歯科医師の西田です。

底冷えのする日が続いていますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?

今日は腐骨についてのお話を進めていきたいと思います。

腐骨というコトバに対し、皆さまどのようなイメージをお持ちでしょうか?

「骨が腐るなんて怖い」とか、「何かとんでもなく恐ろしい病気だろう」とか、「痛そう…」とか…。

Google で検索してみますと、「歯科における腐骨とは、歯や顎骨に関連して発生する骨の残骸や

壊死した骨片を指します。腐骨は、歯が生えたり、顎骨が壊死したりした際に発生することがある。」とあります。

腐骨の中には歯が生える際に、歯を覆っていた骨が吸収されずに残ってしまったものもあります(萌出性腐骨)。

「奥歯の上に何かついている」「生えかけの奥歯の上にある何かがカパカパ動く」などと

相談に来られる方もいらっしゃいます。

この場合、大人の歯が生え終わるまでに自然に取れることも多いようで、特に心配は要りません。

一方、腐骨の中には病的なものもあります。

う蝕、歯周病、抜歯などによる傷、義歯の傷などにお口の中の細菌が感染し、

歯肉の腫れ・痛み、出血、膿が出てくることがあります。

徐々に傷口が広がるように骨がむき出しの状態になります。(顎骨壊死)

こちらは、訪問歯科で時々目にする腐骨です。

顎骨壊死を発症する多くの場合、感染を引き起こしやすい以下のような要因があります。

① 糖尿病やステロイド治療による免疫力低下

② 癌の放射線治療をしたことがある。(照射野が顎骨に及んでいる場合、骨の血流低下で生じる)

③ 悪性腫瘍や骨に転移した癌や骨粗鬆症に対する薬剤(ビスホスホネート、デノスマブ等)を使用していた、

又は現在使用している。これらの薬剤は骨の吸収を抑制する働きがあり、

その作用によって顎骨壊死が生じうると考えられています。

ただし、ビスホスホネート製剤を服用しても必ず顎骨壊死を発症する訳ではありません。

10万人の人が1年間経口ビスホスホネートを服用すると、約1名に顎骨壊死が生じると言われています。

しかしながら、ビスホスホネートは骨に年の単位で沈着するので、

服用が長期に及べば顎骨壊死のリスクは徐々に上昇します。

ひとたび骨に沈着したビスホスホネートが半分に減少するまで2年~3年かかると言われており、

4年以上の服用で顎骨壊死のリスクが上昇し始めるという報告もあります。

またこれらの骨吸収抑制剤を悪性腫瘍の骨転移(転移性骨腫瘍)に対して使用した場合には、

顎骨壊死の発生率は100倍程度上昇するといわれています。

顎骨が壊死して腐骨が発生した場合、局所洗浄や抗菌薬・抗炎症薬の投与、腐骨の除去などによって治療します。

広範囲に壊死している場合は、顎骨の一部を切除したり、金属プレートで再建したりする必要があります。

このような事態を予防するためには、口腔衛生の改善と感染対策を徹底することが重要です。

気軽に相談できるかかりつけの歯科医師を持ち、歯科医院での定期的なメンテナンスを欠かさないようにしましょう。

清涼飲料水の落とし穴

2025/01/22

こんにちは。院長の谷田です。

皆さまは今年の抱負は決めましたか?

「一年の計は元旦にあり」という言葉があるように、何事もはじめが肝心。

まだゆっくりしていたい気持ちもあるかもしれませんが、しっかりと検診を受けて、むし歯や歯周病の早期発見・治療に努めましょう!

さて、皆さんは日頃、清涼飲料水を飲むでしょうか。

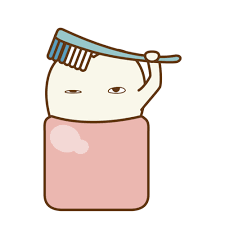

こちらは保健所の衛生士さんが作ったサンプルです。

とても美味しく、気軽に買ってしまう清涼飲料水ですが、実はその中にはこれだけの砂糖が入っているのです。

お母様方への啓発の意味も込めて、市の1歳児健診や3歳児健診の会場に置いてあります。

このように、清涼飲料水には皆さんがイメージするよりも多くの砂糖が使われています。

虫歯のリスクを上げないためにも、飲み過ぎに注意しましょう。

【医院からのお知らせ】

昼休み無しの1日通しで診療しています。

ご利用ください。

タニダ歯科医院

〒669-1133 兵庫県西宮市東山台1-10-5

TEL:0797-61-2000

URL:https://www.tanidashika.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CUn1zmeIAnWtEAE

顎関節症

2025/01/16

こんにちは。歯科医師の秋田です。

明けましておめでとうございます。

今年もブログを通して皆さまに様々な症例を通してお力添えできたらと思います。

よろしくお願い致します。

さて、今回は顎関節症についてお話しします。

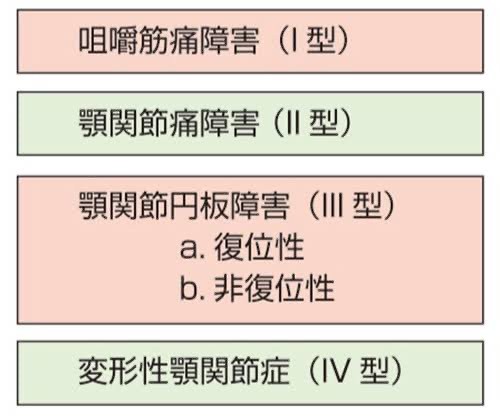

顎関節症は大きく4つに分類されます。

学術的でよくわからないですよね。

今回は簡単に代表的な症状、治療法について説明していきます。

まずⅠに該当される方は口を開けるのがしんどい、痛みを伴う方が該当します。

治療法としては積極的な介入はしませんが、気になる方は痛み止めの処方で安静を図ります。

Ⅰの方は最も多いとされており、近年では肩こりや頭痛との関連性も指摘されております。

また食いしばりによるものとの鑑別も必要で、

重症である場合は咀嚼筋腱腱膜過形成症と言う疾患に移行する可能性があり、

手術の適応となる場合もあります。

Ⅱに該当される方はⅠのような痛みを感じる他に顎の付け根(耳のやや前方)にも痛みを伴う方になります。

臨床的にはⅠやⅡへの治療法は相違ありませんが、

このⅡに分類される場合には柔らかいマウスピースを作製して顎関節の安静を図る事もあります。

Ⅲのa.bが自覚症状としてはわかりやすいと思います。口を開けたら顎がカクカクと音がする方はaに分類されます。

そんな時期もあったが、最近は口が開く代わりにクシャッとあるいはメリメリと音がする様な気がする方はbに分類されます。

治療法は保存的(切らない治療)にする場合はⅠ.Ⅱ同様、痛み止めの処方、柔らかいマウスピースの作製をします。

硬いマウスピースを作製して噛み合わせを誘導する事で顎関節を安静に保つ事もあります。

臨床的にはここまで進行してしまうと可動化訓練も併用する必要があります。具体的には当院で説明しますが、

顎を一度前に誘導してから開口する。それだけの訓練ですが、リラックス時にしていただくと有効です。

しかし、それでも改善しない場合はパンピングマニプレーションや関節腔洗浄療法、

関節鏡視下手術と言った外科療法が適応となる事もありますがその場合は近くの口腔外科に紹介する事になります。

Ⅳについては自覚症状はⅢbに類似していますし、診断をつけるためにもCT、MRIを併用し診断をつけるため、

当院で発覚する例は少ないです。Ⅲbに準じた治療を進め改善がみられないため口腔外科に紹介して初めて診断がつく事が多いです。

以上のように一概に顎関節症と言えども多岐に渡る症状、

治療法がございますので気になる方はご相談頂けたらと幸いです。