タニダ歯科医院ブログ

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

錠剤嚥下障害

2025/03/27

こんにちは。

虫歯の再発

2025/03/13

こんにちは。歯科医師の上原です。

3月も半ばに入り、日差しに少しずつ春の訪れを感じる頃になってきましたね。

今回は虫歯についてお話ししたいと思います。

虫歯は一度治療すれば大丈夫と思いがちですが、

治療後にも再発することがあります。これを二次カリエスといいます。

二次カリエスの原因と予防法を紹介します。

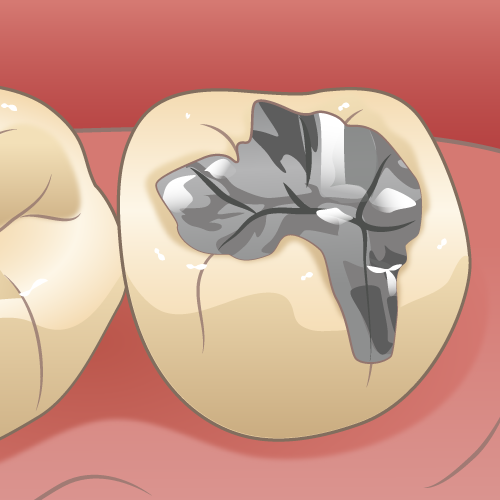

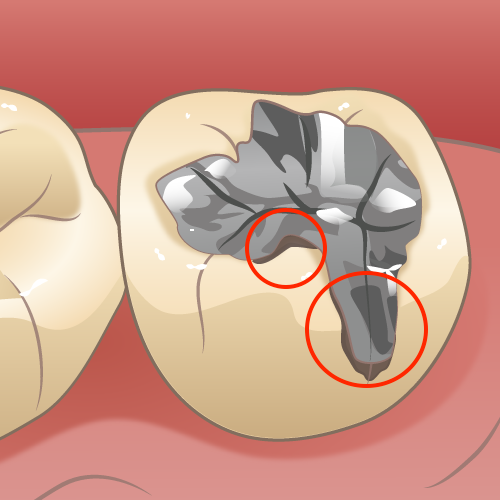

二次カリエスは、補綴物(銀歯など詰め物)の経年劣化、

治療精度や不十分なプラークコントロールなどの原因が重なることで発生します。

補綴物の劣化が進行すると歯と補綴物との間に隙間や段差が生じます。

不十分なプラークコントロールにより歯垢が蓄積した状態が続くと、

そこから虫歯菌が侵入し虫歯が発生してしまいます。

金属の補綴物の場合、見た目では虫歯の進行を発見しづらく、

特に一度治療により神経を取ってしまった歯の場合には、

虫歯が進行しても痛みの症状が出ないため発見が遅れてしまうことがあります。

また、一度治療した部位のため、再度虫歯が発生すると神経に達しやすく、

虫歯を除去するとともに歯の神経を取らざるをえないケースもあります。

再発するたびに虫歯治療を繰り返していると最終的に歯を抜かなければならないことも。

歯の神経や歯の喪失を避けるには、日頃から二次カリエスの予防を行うことが重要です。

二次カリエスの予防には以下のことを押さえましょう。

①正しいセルフケア…毎食後の歯磨きが基本です。

歯ブラシに加えてデンタルフロスや歯間ブラシを用いて、

歯と補綴物の間も丁寧に清掃することが大切です。

歯間は狭いので歯ブラシの毛先が入りません。歯ブラシで取りきれない歯垢は、

デンタルフロスや歯間ブラシでしっかり取り除きましょう。

②フッ素の活用…フッ素入りの歯磨き粉やフッ素塗布は、

歯を強化し二次カリエスのリスクを減らすことにつながります。

③噛み合わせの確認…噛み合わせに問題があり、

補綴物に過剰な力がかかると劣化が早まります。

特に噛む力が強い方や食いしばり、歯ぎしりの癖がある方は補綴物の劣化が

早い傾向にあります。そのような方は夜間にマウスピースを装着するなど

対策もありますので歯科医院で相談しましょう。

④定期的な歯科健診…自覚症状がなくても3, 4ヶ月に一度のタイミングで

歯科健診を受け、補綴物の状態や周囲の歯肉のチェックを行うことで

早期に二次カリエスを発見できます。虫歯や歯肉炎がないか

定期的にチェックしておくことは、将来のお口の健康のために特に大切です。

今回は二次カリエスの原因と予防法を紹介させていただきました。

虫歯は一度治療した歯でもケアを怠ってしまうと繰り返し生じます。

定期的な歯科健診と適切なセルフケアで、二次カリエスを予防し歯を守りましょう。

高齢者の薬物療法

2025/03/06

こんにちは。訪問歯科医師の村山です。

前回まで、罹患患者数の多い高血圧症と糖尿病についてお伝えしました。今回は「薬(くすり)」についてです。

訪問診療を開始する方には必ずお薬手帳を提示して頂きその内容を確認します。小児では体重や年齢により薬物投与量を調整しますが高齢者ではその考えが低いためか多剤を多量に服薬しておられる方が多いです。老年者では加齢とともに薬物代謝・排泄の中心である肝・腎機能が低下するため薬物の血中濃度が上昇する傾向にあり、さらに高齢者では多くの疾患を有しているため多くの薬を同時に服薬することが多く、薬物間の相互作用で異常高値となる危険性が高くなります。肝機能や腎機能低下は通常自覚症状が全くないため、肝・腎機能の血液検査を行い確認するしか方法がありません。また高齢者では複雑な処方のため間違ってその内容を理解し、医師の処方意図と異なった服薬をすることが多くなるため、できるだけ簡単な処方(服薬回数を減らす、薬物を一包化する)を心がける必要があります。

老年者で起こりやすい臓器の変化から、特有の副作用が起こることもあります。脳梗塞の予防で汎用される抗凝固薬のワーファリンは、高齢者で出血の副作用が起きやすいため注意を要します。同じ血中濃度でも高齢者では臓器の感受性が亢進し、副作用が起こりやすい状態となることもあるのです。このように高齢者は薬物の副作用が起こりやすいが、その副作用が出現しても典型的な症状が起きにくいため、老年者に薬物を投与するときは積極的に副作用出現の有無に気を配る必要があります。老年者で多い高血圧、糖尿病では若年者と同程度の厳格なコントロールを行うと前述のような間違った服薬や臓器機能障害からくる血中濃度の過度の上昇から薬物が効き過ぎ、さらには過度の低血圧から失神や脳梗塞の発症、また低血糖から昏睡などの重篤な結果となりやすいので、血圧や血糖値を目標より多少高めにコントロールされている場合が多いのです。老年者では今後の罹病期間が若年者より短いので、生命予後に及ぼす影響が少ないといった点からもやや弱めの治療で十分かもしれません。

鎮痛薬は歯科でよく出される薬物の代表ですが、歯科以外でも老年者では腰痛、関節痛のため鎮痛薬を長期間服用していることが多いのです。特に長期間鎮痛薬を処方するときは胃・十二指腸潰瘍を起こしやすいので、他科で同じような鎮痛薬や副腎皮質ステロイドを処方されているかどうか、また消化性潰瘍を現在有しているか、既往があるかどうかなどを調べる必要があります。消化性潰瘍の既往のある者ではその発症率が特に高くなるのです。

「念のために痛み止めだけもらえれば…」

その考え方、危険な場合もあるのです。