歯を守るための力のコントロール ⑲

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

歯を守るための力のコントロール ⑲

2025/02/20

歯を守るための力のコントロール ⑲

こんにちは、歯科医師の武田です。

「歯を守るための力のコントロール」について数回にわけて

お話しさせていただいております。

どうぞよろしくお願いします。

◆ 垂直歯根破折の原因

歯根破折は8020財団の調査では抜歯原因の第3位であるが,

2005年の第1回調査に比べて,2018年の第2回調査では

歯周病やう蝕が減少傾向を示しているのに対して,

歯根破折は増加している。

また,十分にメインテナンスされている患者では歯周病やう蝕で

抜歯されることはきわめて少なく,ほとんどの抜歯は歯根破折が

原因と報告されている.これは,う蝕や歯周病については原因や治療法,

予防法が広く知られており,管理可能な疾患であるのに対して,

歯根破折の要因は多数かつ複雑なのが要因と考えられる。

歯根破折はスポーツや交通事故など強い衝撃が歯に加わって

水平性に破折する症例や,セメント質が剥離性に破折することもあるが,

歯根が歯軸方向に破折する垂直歯根破折がほとんどをしめている。

垂直歯根破折の診断や治療,予防法を明らかにしていくことは,

咬合を確保し口腔機能を維持するためにはきわめて重要である。

垂直歯根破折は歯頸部から生じて根尖側に伸展していく場合と,

根尖部から発生して歯冠側に広がっていく場合があり,

その頻度はおおむね同等である。

歯頸部からの破折では頰舌方向にも近遠心方向にも破折するのに

対して,根尖からの破折では,ほとんどが頰舌方向に破折線がみられた

したがって,歯頸部からの破折と根尖からの破折では,

要因も異なっていると考えられる。

垂直破折の要因として,硬いポストによる応力集中をはじめ,

フェルールの重要性などが報告されているが,抜去歯を用いた

これらに関する実験ではいずれも歯頸部から破折が生じており,

歯頸部からの破折に対して一因となっていると考えることに不合理はない.

一方,根尖からの垂直破折については,根管拡大形成による根管壁の菲薄化や

根管充塡時の過剰な力,NiTiロータリーファイルを用いた根管形成による

クラックの発生などの報告があるが,いずれもin vitroでの実験にとどまり.

NiTiロータリーファイルを使用すると歯根破折が増加するなどの

臨床的なエビデンスはなく,これらの要因の関与を推察する

症例報告もほとんどないことから,

根尖からの垂直破折のメカニズムは未だに不明な点が多い。

硬いポストによる応力集中が大きな要因と考えて

ファイバーポストが広く使用されるようになったが,

根尖からの破折対策としての効果はないと考えられ,

垂直破折の激減は当分期待できないと考えられる。

◆ 垂直歯根破折による歯周組織破壊

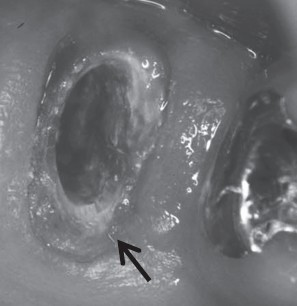

1) ポケット上皮の下方増殖

垂直歯根破折が発生すると破折線に沿って急速に歯周組織破壊が進み,

骨吸収が生じてプロービングデプスが深くなる.

この歯周組織破壊が歯周炎と同様にポケット上皮の根尖側移動や

歯周ポケット内のプラーク増殖が生じているのかを明らかにするために

行われた研究では、歯根破折後の初期には歯根膜にわずかな炎症を生じるのみで,

その後時間の経過とともに破折線に沿った狭い垂直性の骨吸収が起こり,

プロービングデプスが深くなった.しかしポケット上皮の根尖側移動は

ほとんど起こらず,歯根表面にプラークが増殖することもなかった。

したがって歯周炎とは異なり,炎症の原因は根管や破折線に増殖した細菌であり,

プロービングデプスが深くなったのはポケット上皮が根尖側移動し

たためではなく,ポケットプローブが垂直性骨欠損内の

炎症性結合組織内を穿通していたためであった。

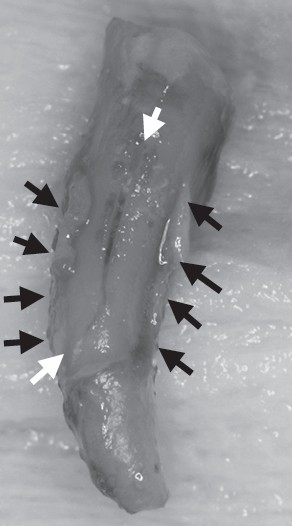

2)歯根表面セメント質へのバイオフィルム形成

一方,垂直破折後に長期間を経過した歯を抜去してSEMで観察した研究では,

破折線周囲にバイオフィルムの形成が認められる症例が多かった.

歯周炎では骨欠損内に露出する根面の大部分がプラークで覆われているが,

垂直歯根破折では破折線周囲に限局されていた。しかし,歯根表面に

バイオフィルムが形成されれば,その部位の歯根膜も失うことになる。

これらのことから,垂直歯根破折は,細菌感染が根管や破折間隙に限局

していれば,細菌を除去して破折間隙を封鎖することによって炎症は消失し,

骨欠損は修復される可能性がある。

しかし,破折してから時間が経過した症例では

歯根表面の細菌を除去する必要があり,

また炎症は消失させることができても,

歯根膜が失われていれば術後に深い歯周ポケットが

残存する危険性が高くなると考えられる。

◆ 垂直歯根破折の予後

垂直歯根破折の多くは強い衝撃でなく疲労性に破折することが多く,

初期には自発痛や腫脹は少なく,軽度咬合痛や根尖部の違和感に始まり,

炎症が拡大するとプロービングデプスが深くなっていく。

プロービングデプスが限局的に1カ所のみ深くなることが大きな特徴で

あるが,根尖部から破折した症例では,炎症が歯頸部まで拡大

しなければプロービングデプスは深くならないので,

プロービングデプスが深くなった時には炎症が広い範囲に拡大していることが多い。

垂直歯根破折の治療成績は,骨欠損状態や歯根の分離状態,

負荷される咬合力などさまざまな要因が予後に影響すると考えらえる

プロービングデプスが3mm以下で,骨吸収が見られなかった

症例に対して,根管内から治療を行った症例では,

10年後の生存率が90%を超えていたが,

プロービングデプスが7mm以上で,歯頸部から根尖部まで

骨欠損が生じている症例では2年以内に70%の歯が抜歯となる。

また,最後方の咬合接触歯は他の歯に比較して予後が悪いこと

なども明らかで、このことは大臼歯部へのインプラント埋入が

不可能な症例で小臼歯部インプラントには

大臼歯インプラントと同様の咬合力がかかることから、

歯列内で最後方に位置するインプラントには

充分な負担能力を有するインプラント体の適用が必要と

考えられていることと符合する。

したがって,歯周組織の喪失状態や負荷される咬合力を十分に

検討して治療の可否を決めることが大切と考えられる。

また、これまでの疫学研究において、睡眠時ブラキシズムと

垂直歯根破折の直接的な関連は明確には結論づけられてはいないものの、

日常臨床ではブラキシズムに代表される過剰な咬合負担が

垂直歯根破折の発症の誘因と推察される症例も多く見受けられる。

よって、垂直歯根破折への対応の一環として、ナイトガードの

装着などにより応力の分散に配慮が必要と考えられる。

歯の健康、美しさを保つには、

定期的なクリーニングがとても大切です

ぜひタニダ歯科クリニックで定期健診を。

ご来院お待ちしております。