タニダ歯科医院ブログ

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

睡眠不足は歯にも悪い?知っておきたい眠りとお口の関係

2024/07/02

こんにちは。院長の谷田です。

7月に入り、夏の暑さが

本格的になってきました。

昼だけでなく夜も暑さが続くと

寝苦しさを感じることで、

なかなか寝付けずに睡眠不足に陥ることも。

この睡眠不足は

心身の健康にとっての大敵ですが、

実はお口にも悪影響を及ぼすことを

ご存じでしょうか?

今回は睡眠とお口の健康の関係性について

お話ししていきます。

◆睡眠不足で歯が危険にさらされる!?

不十分な睡眠によるリスクのひとつが

むし歯の進行です。

「しっかりと歯みがきをしていれば大丈夫」

と思われるかもしれませんが、

これだけでは

むし歯を防げない恐れがあるのです。

では、どのようにして睡眠不足が

むし歯の進行を招くのでしょうか?

その要因は、だ液の減少です。

だ液はお口の中の汚れを洗浄したり、

歯の修復を促したりすることで、

むし歯の進行を防ぐ役割を果たしています。

しかし、睡眠不足によって

自律神経が乱れると、

だ液の分泌量が減少します。

この結果、だ液によって

歯を守る働きが不十分になり、

むし歯が進行しやすくなります。

◆むし歯だけじゃない!?

睡眠不足によるもうひとつのリスク

睡眠不足によって引き起こされる

もうひとつのリスクが歯周病の悪化です。

歯周病は歯を支える骨が

溶けてしまう病気で、

最悪の場合は

歯が抜けてしまう恐れもあります。

では、睡眠不足と歯周病は

どのように関係しているのでしょうか?

これらを結びつける

キーワードが「糖尿病」です。

糖尿病は血液中の血糖の増加により、

やがてさまざまな合併症を引き起こす病気で、

数ある発症要因のひとつに

睡眠不足が挙げられています。

そして、糖尿病は

先に述べた歯周病と深い関係があり、

相互に症状を悪化させることが

明らかになっているのです。

いずれも自覚症状に乏しいため、

「気づいたら糖尿病も歯周病も悪化していた…」

といった事態にもなりうる、

まさに恐ろしい病気です。

◆良質な睡眠のカギは「歯の本数」にあり

先にご紹介したケースとは逆に、

歯の状態が睡眠時間に影響を及ぼすことも

あると言われています。

ある研究では、

歯の本数が少ないと睡眠時の呼吸を妨げ、

睡眠時間に影響する恐れがある、

との指摘をもとに、

調査が実施されました。

その結果、歯の本数が少ない人は

20本以上歯がある人に比べて、

睡眠不足、または長時間眠りすぎるリスクが

高くなることが明らかになりました。

このように、お口と睡眠は

お互いに深い関係性があり、

ときに健康そのものを左右するといっても

過言ではありません。

◆お口のケアと良好な睡眠で

健やかな毎日を!

健やかな生活を送るためには

良質な睡眠とお口の健康維持、

どちらも欠かすことができません。

毎日の生活習慣を整えつつ、

お口の状態に不安がある方は

早めに歯科を受診することをおすすめします。

日々のセルフケアで

万全の対策を心がけて、

暑い夏も元気に乗り切りましょう!

タニダ歯科医院

〒669-1133 兵庫県西宮市東山台1-10-5

TEL:0797-61-2000

URL:https://www.tanidashika.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CUn1zmeIAnWtEAE

口内炎について

2024/06/27

こんにちは。歯科医師の秋田です。

今年は梅雨入りが遅く晴れる日が多いですが、

今週に入ってついに雨も多くなりジメジメして来ましたね。

蒸し暑くもなって来ましたし、いよいよ梅雨が明けたら

夏本番がやってやって来ますので皆様夏バテ、

特に熱中症にはご注意ください。

今回は口内炎についてお話しします。

口内炎とはひとくくりにまとめると文字通り口の中に出来る

炎症の事を言いますが、その症状は多岐に渡ります。

分類で分けるとアフタ性、潰瘍性、カタル性等ありますが、

これらの種類を同定して治療を進める訳ではありません。

我々は基本的には口内炎を発見した時には

デキサルチン口腔用軟膏®︎(デキサメタゾン)を処方します。

デキサメタゾンはステロイドで強い抗炎症作用を持つため

患部に塗布後1週間もすれば基本的には治癒へと進むので大変重宝します。

しかしながら、この便利なお薬ですが全ての口内炎に使える訳ではありません。

それどころかこの薬を塗布することでかえって

症状が悪化してしまう可能性もあるのです。

その代表的な口内炎2つがヘルペス性口内炎とカンジダ性口内炎です。

2つについて説明しておきます。

ヘルペス性口内炎: 単純ヘルペスウイルス(HSV)の感染によって起こる、

ウイルス性口内炎の一種です。 乳幼児に多く見られ、口の粘膜上の水疱、

歯ぐきの炎症、発熱といった症状が現れます。

水疱がやぶれると潰瘍になり、激しく痛みます。

口の中の痛みのために、食事や水分を受け付けず

脱水症状になることもあります。

ヘルペス性口内炎にかかると、その後もヘルペスウイルスは体に残り、

大人になって体調を崩した時に再燃することがあります。

しかし、症状は乳幼児のそれより軽症です。

カンジダ性口内炎: 口腔内でカンジダというカビ(真菌)の一種が

増殖して起こる真菌性口内炎です。

頬の内側や唇の裏側などに偽膜と呼ばれる白い薄皮ができ、

簡単に剥がれます。剥がした後は赤みを帯びていて、

周囲の粘膜も赤くなっていたり腫れていることがあります。

カンジダは皮膚や口腔内の常在菌ですが、

免疫が低下する病気や薬物の服用などで常在菌のバランスが崩れ、

他の常在菌より優位になることにより口内炎の症状を引き起こします。

上記2つについては来院の上口腔内診査を必要としますので、

気になる方は早めの来院をお勧めますし、

先に薬を塗ってしまい悪化された場合は上記の疾患を疑いますので

すぐにお薬を中止し来院される事をお勧めします。

これからの季節暑さによる免疫低下を引き起こす可能性が高いですので

くれぐれもご注意ください。

お薬に頼る前にご自身の免疫力強化や、口内炎発症に関わるビタミン、

ビタミンB2を積極的に摂取していただいて、

なるべく口内炎を引き起こさないようにする事が第一目標となりますね。

ビタミンB2は市販薬で言うところのチョコラBBがお勧めです。

入れ歯について

2024/06/20

こんにちは。訪問歯科医師阿部です。

訪問歯科への依頼の中には、

「入れ歯が痛い」「入れ歯が落ちる」「入れ歯をなくした」「入れ歯がわれた」

等、入れ歯に関するご依頼がたくさんあります。

今回から数回に分けて、入れ歯についてのお話をしようと思います。

お伝えしたいことがたくさんあるのですが、今回は特に、入れ歯の必要性についてお話ししたいと思います。

- 入れ歯の必要性について

人生100年時代。長い一生自分の歯がしっかり残っていればいいのですが、なかなかそうもいかず、高齢になると虫歯や歯周病の進行などによりやむを得ず次第に歯を失ってしまいます。そんな時に入れ歯(を入れること)は、失った歯を補う大切な方法の一つです。

では、歯が抜けたまま放っておくとどうなるでしょうか?

・咬む力が落ちて良く咬めず、胃腸の調子が悪くなるでしょう。

・息が漏れて上手く発音できず、おしゃべりがしにくくなるでしょう。

・歯が抜けたところの隣の歯が倒れてきたり、噛んでいた相手の歯が伸びてきたりして、歯並びが悪くなり、磨きにくいため虫歯や歯周病になりやすなります。

・咬み合わせが徐々に悪くなり、あごの関節まで痛めることがあります。

・口元にしわができたり、頬がくぼんだりして老けて見えるかもしれません。

…困ったことがたくさん起こりますね…。歯は抜けたままにしないようにしましょう。

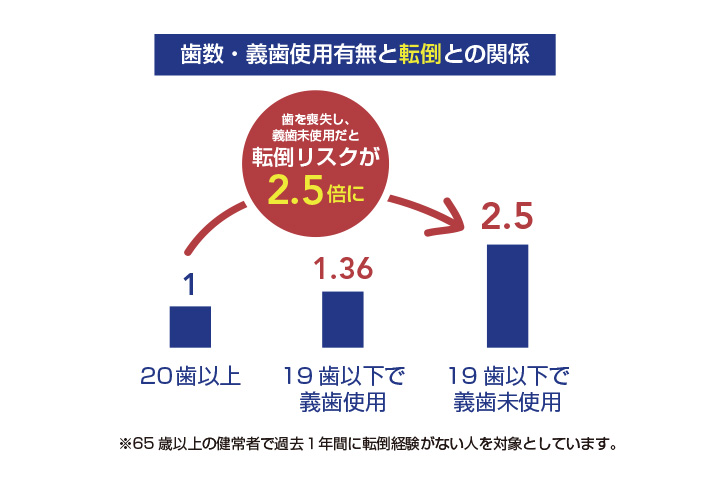

さらに最近では、しっかり咬める入れ歯を入れることで、認知症のリスクが下がることや、転倒のリスクも下がることも、わかってきています。

高齢者の生活の質(QOL)の維持、向上に入れ歯はとても重要な役割を持っているのです。

今回は入れ歯の必要性についていろいろ挙げましたが、なんといっても「しっかり咬めておいしく食事ができること」は、人間生活の中でとても重要かつ大切な要素です。歯を失ったご高齢の方が食べる楽しみを得るには、しっかり機能する入れ歯が必要です。

私も歯科医師として、ご高齢の方の「食べる楽しみ」を守るべく、ますます精進してまいりたいと思います。