タニダ歯科医院ブログ

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

顎関節症について

更新日: 2025/12/27

掲載日: 2025/12/25

こんにちは。歯科医師の法貴です。

今年も残すところ1週間となりました。

年末に疲れが溜まってくるとストレス等で顎が痛い事があるかもしれません。

今回は顎関節症についてです。

「口を開けるとカクカク音がする」

「あごの周りが重い、痛い」といった症状は、顎関節症かもしれません。

顎関節症は、その原因や症状によって主に4つのタイプに分類されています。

各タイプの詳細な病態と症状

I型:咀嚼筋痛障害(筋肉の異常)

病態:ストレス、食いしばり、歯ぎしりなどにより、

あごを動かす筋肉(咀嚼筋)が持続的に緊張し、血行不良や炎症を起こしている状態です。

特に、頬にある咬筋やこめかみにある側頭筋に硬いしこり(トリガーポイント)ができ、

これが痛みの原因となります。

症状

頬やこめかみ周辺の筋肉痛。

口を開けたり、食べ物を噛んだりする動作で痛みが強くなる。

筋肉の緊張により、口が開きにくくなる(開口障害)。

II型:顎関節痛障害(関節の炎症)

病態:顎関節を包む関節包や、関節を安定させる靭帯に過度な力が加わり、

炎症を起こしている状態です。関節円板障害(III型)に合併して起こることもあります。

症状:

耳の穴のすぐ前にある関節部に、鋭い痛みを感じる。

安静時よりも、あごを動かしたときや、関節部を押したときに強い痛みがある。

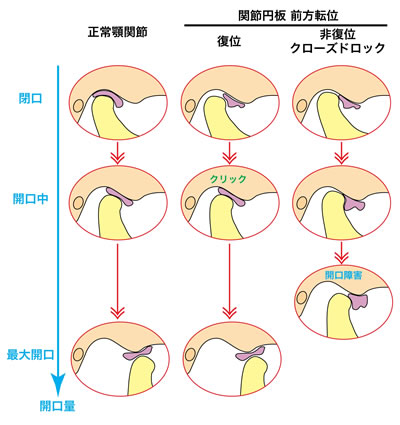

III型:顎関節円板障害(クッションのズレ)

病態:

顎関節の骨と骨の間にある軟骨のクッション(関節円板)が、

本来の位置から前方にずれてしまう病態です。

このタイプは、円板が元の位置に戻るかどうかでさらに細分化されます。

- IIIa 復位性円板障害:

口を開ける途中で、ずれた円板を関節頭が乗り越える際に「カクッ」という音(クリック音)が鳴り、

円板が元の位置に戻ります。閉じる際にも音が鳴ることがあります。

症状は主に関節雑音で、痛みは伴わないことも多いです。

- IIIb 非復位性円板障害:

円板がずれたまま元の位置に戻れず、関節頭の動きをブロックしている状態です。

これにより、口が指2本分(約30mm)も開かなくなる

「クローズドロック」という重度の開口障害を引き起こすこともあります。

IV型:変形性顎関節症(骨の摩耗)

病態:長期間にわたる関節への負担や、III型(円板障害)が進行した結果、

顎関節の骨自体が変形してしまう状態です。

骨の表面がすり減ったり(エロージョン)、骨の縁にトゲのような突起(骨棘)ができたりします。

症状:

口を開け閉めする際に「ゴリゴリ」「ジャリジャリ」といった摩擦音(クレピタス)が聞こえる。

関節の変形により、あごの動きが制限され、開口障害や偏位(あごが曲がって開く)が見られる。

鈍い痛みを伴うこともあります。

顎関節症の治療は、この病態分類に基づいて行われます。

例えば、I型であれば筋肉を緩める治療、III型であれば円板の位置を改善する治療が中心となります。

今年も一年大変お世話になりました。来年もタニダ歯科をどうぞよろしくお願いします。

抜歯を行う場所

掲載日: 2025/12/18

こんにちは。訪問担当の岩本です。

訪問歯科では、高齢の方や通院が難しい方に訪問先にて歯科治療を行いますが、

抜歯や外科的処置(出血を伴う=観血的処置)の必要が生じた際、

ケースによっては病院歯科での通院治療をおすすめすることがあります。

これは安全性を最優先した結果なのですが、今回は、その主な理由についてお伝えいたします。

まず大きな理由は、観血的処置には緊急対応ができる設備と人員が必要だからです。

抜歯などの外科処置では、まれに大量出血や血圧の急変、気道のトラブルなどが起こることがあります。

病院歯科には血圧・心電図モニター、酸素、吸引機、点滴設備など、万が一の際にすぐ対応できる環境が整っています。

また、歯科医師だけでなく看護師や医師が連携しやすく、緊急時の対応力が高い点も重要です。

次に、訪問診療の対象者には持病を抱えている方が多いことが挙げられます。

心臓病、脳血管疾患、認知症、糖尿病、抗凝固薬(血液さらさらの薬)の服用など、

リスクが高い患者さんが多いため、観血処置には細やかな全身管理が欠かせません。

病院歯科では医科との情報共有がスムーズで、必要に応じて主治医と相談しながら安全に処置を進めることができます。

さらに、訪問先の環境では外科処置に必要な衛生管理が難しいという面もあります。

抜歯などの観血処置では、器具の滅菌や十分な照明、治療スペースの確保などが重要ですが、住宅や施設では限界があります。

また、術後の管理や経過観察も病院のほうが詳細に行えます。

最後に、法的・制度的な基準も影響します。

訪問歯科では基本的に“安全に実施可能な範囲の処置を行う”とされており、

大きなリスクを伴う処置は外来や病院で行うよう示されています。

このように、観血的処置を病院歯科に依頼するのは、「患者さんの体にとって最も安全な選択」をするためです。

訪問歯科と病院歯科が連携し、その方にとって適切な場所で治療を行うことが、結果として最善の医療につながると考えています。

成長の年

掲載日: 2025/12/15

こんにちは。院長の谷田です。

早いものでもうすぐ大晦日!

2025年も終わりが近付いています。

皆さまにとってどのような1年だったでしょうか。

やり残したことをしっかりと整理して、新たな気持ちで2026年のスタートを切っていきましょう。

今年を振り返ると、当院にとってはスタッフの成長が輝いた一年だったと感じます。

患者様に親身かつ誠実に向き合う姿勢はもちろん、教えられるのを待つのではなく、自ら学びを深めようとする前向きな意欲を全員が持ち続けてくれました。

そんな姿勢に私自身も多くの刺激を受け、頼もしい仲間と共に働けることを誇りに思います。

先日も、若手ドクターがインプラントの専門セミナーに参加してきました。

「もっと知識を広げたい」「学んだことを患者様に還元したい」という熱意を尊重し、当院ではこういった研修費用を全面的に支援するようにしています。

当院では、安全性や長期安定性の面で世界的に評価されているノーベルバイオケア社のインプラントを採用しています。

若手ドクターが得てきた新しい知識により、来年は同社のメリットを最大限に活かした、より質の高いインプラント治療を患者様へお届けできることを期待しています。

皆様、今年一年も本当にありがとうございました。

2026年も、より良い医院として成長できるよう努めてまいります。

【医院からのお知らせ】

1日を通して昼休み無しで診療しています。

タニダ歯科医院

〒669-1133 兵庫県西宮市東山台1-10-5

TEL:0797-61-2000

URL:https://www.tanidashika.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CUn1zmeIAnWtEAE

お子様の歯を守るために

掲載日: 2025/12/11

歯科医師の上原です。2025年も残すところ20日になりましたね。

年末に向けて慌ただしくなる頃ですが、 寒さも本格化してまいりますので、どうぞお身体を大切にお過ごしください。

お子様の歯を生涯にわたって健康に保ちたい、これは全ての保護者の方の思いではないでしょうか。

乳歯はいずれ永久歯に生え変わるからとケアを怠ってしまうと、

後に生えてくる永久歯に深刻な影響を与えてしまうことがあります。

幼少期に口腔環境を整えておくこと、乳歯を健康に保つことは、お子様の将来の口腔環境でだけでなく、

健康な生活を送る上で極めて大切なことです。今回はお子様の口腔ケアについてお話しさせていただきます。

① 歯科医院でのお子様のケアの開始時期

最初の乳歯が生え始めた頃に、一度歯科医師に相談してみてはいかがでしょうか。

一般的に最初に生える乳歯は下の前歯で、生後6ヶ月から9ヶ月頃です。

この時期はちょうど離乳食が始まる頃で、それに伴い口腔内の環境も変化し始めるタイミングです。

この時期に歯科医師の診察を受けることは、保護者の方が専門家からこの時期特有の口腔ケアの方法やコツ、

日々のケアの疑問などについて個別指導を受けることができ、

またお子様にとっても歯医者さんは怖くない場所という経験を積むことで、

定期検診への抵抗をなくすことにつながります。そしてこの時期からフッ素塗布などのケアを受けることで

歯質を強化し、虫歯への抵抗力を高めることが可能になります。

Japanese children using an interdental brush at the dentist

② 通院間隔

お子様でも大人でも、専門家による口腔内のチェックを定期的に受けることは、

虫歯など口腔内に起こる異変を早期に発見し、最小限の治療で済ませることが可能になります。

特にお子様の場合、定期検診とフッ素塗布をセットで行うことで、予防効果は飛躍的に高まります。

フッ素塗布による虫歯予防の効果も永続的に得られるものではなく、

適切な間隔で繰り返すことが大切です。一般的にお子様の虫歯のリスクにより3ヶ月から6ヶ月に1回が望ましいと思います。

予防というのは一度で終わらせるのではなく、

継続していくことでより一層の効果が得られるものですから、定期的な通院を習慣づけることが大切です。

③ ご家庭での日常ケア

歯科医院での定期検診の効果を最大限に活かすためには、保護者の方によるご家庭でのケアも不可欠です。

幼少期には保護者の方が主体となって行う毎日の仕上げ磨きが最も基本的

かつ重要です。小学生の低学年頃まではお子様自身で完璧に歯を磨くことは不可能です。

最低でも1日1回、特に就寝前に丁寧に仕上げ磨きも習慣をつけることが極めて大切です。

併せて、糖分を含むお菓子やジュースを与える頻度やタイミングも管理も行いましょう。

だらだら食い、だらだら飲みを避けることがポイントです。

さいごに、保護者様自身の口腔ケアも、お子様の虫歯予防に繋がります。

虫歯は菌が大人から子供へうつる感染症です。保護者の方自身が口腔内を清潔に保ち、

菌の活動をコントロールすることでお子様への感染リスクの低減に繋がります。

お子様、保護者、歯科医院、3者がスクラムを組み、お子様の大切な歯の健康を保ちましょう。