タニダ歯科医院ブログ

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

インプラントの上部構造のメインテナンス

2022/01/20

こんにちは。院長の谷田です。

オミクロン株の急拡大が心配ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

早いもので鏡開きも過ぎましたね。寒中お見舞い申し上げます。

本年もスタッフ一同心をこめて、皆さまのお役に立てるよう

一層の努力をしてご厚情にお応えしてまいります。

さて今回は前回のインプラント治療の続きとして

「インプラントの上部構造のメインテナンス」

についてお話しさせていただきます。

インプラントは装着して終わりではありません。

装着後の定期的なメインテナンスが非常に重要です。

天然の歯と同様、お手入れを怠れば歯周病により早く

不具合が出てしまう場合があります。

しっかりメインテナンスをしていれば、より長く使用できます。

当院のインプラントは普通に10年20年と持ちますが、

上部構造は消耗する場合もあるので修復が必要な時もあります。

ですがインプラントの上部構造は取り外し可能なので

壊れたり欠けたりしても修復することは出来ます。

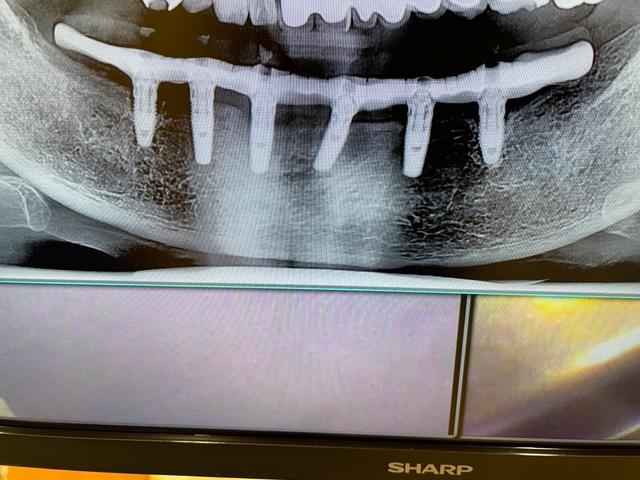

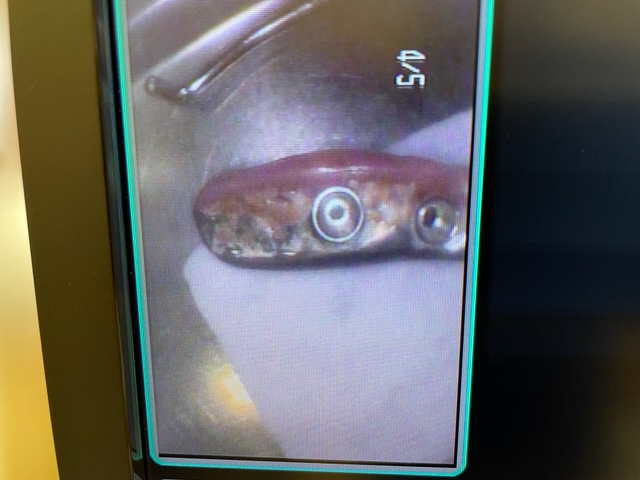

写真はインプラントオーバーデンチャーのケースです。

インプラントオーバーデンチャーとは、総入れ歯をインプラントで

固定して使用する治療法です。

装着後15年以上経過していますが、一度外して清掃をしました。

当院ではメインテナンスを含め、自分の歯と変わりない

噛み心地を実現するインプラント治療に力を注いでいます。

いつでもお気軽にご相談ください。

タニダ歯科医院

〒669-1133 兵庫県西宮市東山台1-10-5

TEL:0797-61-2000

URL:https://www.tanidashika.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CUn1zmeIAnWtEAE

妊娠中に発症しやすい歯科疾患

2022/01/20

こんにちは。歯科医師の法貴拓也です。

オミクロン株が猛威を奮っているので

今まで以上に感染に気をつけながら過ごしてください。

さて今回は、妊娠時に発症しやすい歯科疾患についてお話ししたいと思います。

まずは虫歯です。妊娠中に虫歯の発症と進行が促進される原因として、

妊婦の内分泌機能の変化による唾液の酸性化、粘性化、分泌量減少、

ビタミン新陳代謝障害、食事や間食回数の増加、

つわりで口腔清掃が不良になったことによるプラーク停滞や

口腔内細菌の増加による口腔環境の悪化が考えられます。

歯肉炎と妊娠性エプーリスは、妊娠8〜32週の間に多くみられ、

歯肉の炎症が強くなる発赤と浮腫があり、出血しやすくなります。

原因として、プロゲステロンなどの女性ホルモンが血中に増加することで、

P.intermediaの発現が促進され、炎症が起こることがあると考えられています。

しかし、妊娠中の歯肉炎の多くは妊娠する前にすでに存在しており、

妊娠によって口腔内の変化が起こり、憎悪したものです。

プラークコントロールを良好にすることで、

炎症を最小限に抑えることができ、

歯石が沈着している場合はその除去を行うことで改善しやすいと考えられます。

妊娠性歯肉炎に対して、歯間乳頭部および辺縁歯肉が球状あるいは

扁平状に増殖したものを妊娠性エプーリスです。

血管腫性の炎症清掃変化であり、出産後に自然消失する場合がほとんどですが、

日常生活に支障がある場合は外科的に切除を行うこともあります。

妊婦の口腔内は、妊娠中に分泌量が増加しているエストロゲンや

プロゲステロンなどの女性ホルモンの影響を受けてるとともに、

妊娠中の食生活や嗜好の変化、ストレスの影響を受けやすくなります。

妊婦が重度の歯周病に罹患していると、

炎症性サイトカインが子宮収縮物質の産生を促進し、

胎盤の早期剥離から早産を起こしやすくなると言われています。

炎症の程度によっては、歯周病原性細菌がそのまま血流を介して胎盤へ移行し、

胎児の発育不全や低出生体重児出産などを引き起こす可能性があると言われています。

また、親知らずは清掃不良となりやすく、

妊婦では女性ホルモンの影響による歯肉腫脹によって

智歯周囲炎が起こりやすくなります。

通常では、抗菌薬の投与や抜歯で対処しますが、

妊娠中では投薬や外科処置に制限があるため、

安全性に十分配慮してしたうえで適切な消炎処置を図る必要があります。

気になる事があれば気軽になんでも相談してください。

剥離上皮膜

2022/01/18

こんにちは。訪問診療担当の岩本です。

今回は「食べられなくなった」時の

口腔内についてお伝えします。

私たちが生きていく上で

必要な栄養の殆どは、

食事をとることによって

獲得しています。

歳を重ね、また病気などで

「食べられない」状態になったときは、

点滴や胃ろうなどの方法で、

口を通さずに栄養を摂取する

場合があります。

この時、口の中は

どうなっているでしょうか。

「食べないから汚れない」

でしょうか。

実はそうではありません。

口を動かすことが少なくなると、

唾液の分泌が減少します。

また、しっかり口を閉じられず

開いたままになるため、

口腔内は乾燥が進みます。

さらに水分摂取量の低下による

脱水症状も、乾燥に

拍車をかけます。

乾燥が進むと、

舌も動かしにくくなります。

次第に、唾液、舌、食べ物の

接触による口腔内の自浄作用が

働かなくなるため、粘膜の

老廃物は剥がれ落ちることなく、

そのまま残るようになります。

食事が出来ていた頃、

自然ときれいに保たれていた

粘膜の表面に膜状に

こびりついたものは、

近年では

「剝離上皮膜」

と呼ばれています。

剝離上皮膜は、

便宜上「痂皮」「乾燥痰」などと

呼ぶこともありますが、

厳密には別の物です。

その成分は

口腔粘膜上皮の老廃物と、

唾液由来のムチンという成分が

主体となっています。

性状は粘液状~固い皮膜性のものまであり、

時間の経過と共に固くなっていきます。

ではこの剥離上皮膜は、

どの位の時間で形成されるのでしょうか。

口腔ケアで粘膜をきれいに清掃してから、

約3時間後には、痰の様に見える

粘液状の付着物が口蓋などに

みられるようになります。

そして6時間ほど経つと、

それらは粘り気のある膜を

形成し始めます。

12時間経過する頃には、

乾燥性の膜状物となります。

ここまで来ると、

口腔ケア時に取り除くのが

困難になります。

口腔内は干からびて

固められたようになり、

舌をはじめとする筋肉の運動が

妨げられる悪循環となります。

発音や、嚥下の機能はさらに低下します。

咽頭に及ぶと窒息の危険も生じます。

このような事態を防ぐためには、

少なくとも6~12時間ごとに、

粘膜の清掃を行う必要があります。

固まってしまった汚れは、

口腔清掃シートやスポンジブラシで

こするだけでは除去できません。

強くこすると痛みを伴い、

出血することもあります。

急いで無理に取ろうとするのではなく、

まず水分を含ませ、ゆるめて

浮かせることが重要です。

口腔ケア用の保湿ジェルなどを

始めに塗布しておき、

数分おいてから優しく剥がして

取り除きます。

塊となって剥がれてきたものは、

喉の奥に落とさないよう、

注意して取り出すようにします。

訪問診療時には、歯科衛生士の

実際のケアをご覧いただけます。

非経口摂取患者さんの

口腔ケアに迷われている方は、

一度ご相談ください。

歯の寿命と身体の寿命の関係

2022/01/06

あけましておめでとうございます。院長の谷田です。

お正月休みも終わり、

すでに学校やお仕事といった

日常生活に戻りはじめた方も多いかと思いますが

たくさん休んで、たくさん食べ、

元気になった体で

この一年を健康に過ごしましょう!

さて、そんなお正月といえば、

皆さんのご家庭で「おせち料理」はご用意されましたか?

おせち料理に使われる食材には、

それぞれに「おめでたい意味」や、

「縁起をかついだ長寿の願い」などが込められており、

昔から多くの人々が

健康に長生きできるように願っていた

というのがよくわかりますね。

ところで、

そんな「身体の寿命」とは別に、

「歯」には「歯の寿命」がある

というのはご存じでしょうか。

実は、私たち人間は

80歳を迎えるまでに

たくさんの歯を失ってしまうため、

生涯自分の歯だけで食事を楽しめる人は

ごくわずかなのです。

そこで今回は、

そんな「歯の寿命」と、

それを延ばすための方法について

ご紹介させていただきます。

◆歯を○○歳まで長生きさせよう!

歯の寿命は人間の寿命よりも短く、

皆さんの年齢や健康状態に関わらず

歯が抜け始めてしまう可能性はゼロではありません。

しかも、歯の本数が減ってしまうと、

日々の食生活はもちろん、

コミュニケーションや

運動能力にも影響が及ぶなど、

身体にも様々な悪影響があらわれはじめます。

つまり、

歯の有無は全身の健康に関係するため、

皆さんの健康・寿命と

歯の健康・寿命は

異なるようで密接な繋がりがある

ということなのです。

このことから、

厚生労働省と日本歯科医師会は

とある目標を提唱しています。

ずばり、その目標とは

80歳まで20本の歯を残すこと

=8020(ハチマルニイマル)運動です!

◆「歯」が減れば「食べられるもの」も減る

私たちは日頃、

お肉やお餅のように歯ごたえのあるものや、

おせんべいのような硬いものなど、

実に様々な食べ物を口にします。

しかし、歯の本数が減ってしまうと

それらをうまく噛み砕けなくなってしまうため、

食べものが喉に詰まる原因になることも。

そう、これまで

「おいしく食べられた料理」が一転して、

「命を脅かす危険な食べもの」に

変わってしまうのです。

◆豊かな人生は健康なお口から

日本人の平均寿命は

男女ともに80歳を超えるようになり、

これからも延び続けることが予想されています。

しかし、せっかく寿命が延びても、

その時間を豊かに過ごせなくては

もったいないと思いませんか?

つまり、身体だけではなく

歯をより多く残し、

お口の健康を保つことが

重要になってきます。

それには歯の喪失の原因…

「むし歯」や「歯周病」などの

予防・早期発見・早期治療が

必要不可欠です。

特に歯周病は、

別名「沈黙の病」と呼ばれるほど、

自覚症状の乏しい病気。

気づいた頃には重症化していることも

少なくありません。

そのためにも定期検診は欠かさずに、

何か気になることがあれば

すぐに相談するようにしましょう。

皆さまの歯と健康を守るために、

常に最善の診療を心がけて参りますので

2022年もどうぞよろしくお願いいたします!

タニダ歯科医院

〒669-1133 兵庫県西宮市東山台1-10-5

TEL:0797-61-2000

URL:https://www.tanidashika.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CUn1zmeIAnWtEAE

噛むことの大切さ

2022/01/06

明けましておめでとう御座います、

豊原です。

皆さま、2022年をどのように

お迎えになられましたか?

この冬は冬季オリンピックがあり、

今から楽しみですね!

本年もタニダ歯科を

どうぞよろしくお願い致します。

さて、今回は噛むことの

大切さについて書きたいと思います。

よく噛むことは、

食べ物の消化を助けたり、

脳を刺激して発達を促したり、

病気の予防をしたり、

様々な効果をもたらします。

具体的にみていくと、

以下の効能が挙げられます。

①肥満防止

ゆっくりよく噛んで食べることで、

食べ過ぎを防ぎ、肥満防止につながります。

②味覚の発達

食べ物の形や固さを感じることができ、

味がよくわかるようになるなど

味覚が発達します。

③言葉の発達

口の周りの筋肉をよく使うことで、

あごの発達を助け、

表情が豊かになったり、

言葉の発音がきれいになったりします。

④脳の発達

脳に流れる血液の量が増えるので、

子供は脳が発達し、大人は

物忘れを予防することができます。

⑤歯の病気予防

よく噛むと、唾液がたくさん出ます。

唾液には食べ物のカスや細菌を

洗い流す作用もあり、むし歯や

歯肉炎の予防につながります。

⑥ガンの予防

唾液に含まれる

ペルオキシダーセという酵素が、

食品の発ガン性を抑えるので、

ガンの予防につながります。

⑦胃腸快調

消化を助け、食べ過ぎを防ぎます。

また胃腸の働きを活発にします。

よく噛んで食べるためには、

急いで食べず、ゆっくりと味わって

食べましょう。

食べ物によって噛みごたえは違います。

噛みごたえのある食べ物は、

ひと口30回を目安によく噛んで

食べましょう。

十分噛まないうちに飲み物で

流しこんでしまう人がいますが、

飲み物で流し込んでしまうと、

食べたものが細かくならないうちに

胃に送られてしまうので

消化によくありません。

よく噛むと、食べ物が細かくなり、

自然に飲みこめるようになります。

大臼歯は、ほとんどの

哺乳類において歯列の一番後方

(人間では小臼歯の後ろ)にある

臼の形をした歯です。

通常、食物を噛み砕き、

すりつぶす用途で使われます。

ヒトでは、永久歯は合わせて28本、

親知らずを入れて32本ありますが、

上下左右の大臼歯2本ずつ(計8本)を

失うと、残りが20本となります。

予防歯科学の研究でも、

20本以上歯があるとたいていのものを

噛むことができ、食生活を不自由なく

送れることがわかっていますが、

歯が19本以下になると、

噛めなくなるものの割合が

一気に高くなり、食生活に

不自由をきたす人の数が多くなります。

また、歯が19本以下の人は、

歯が20本以上ある人と比べて、

たんぱく質、ミネラル類、ビタミン類、

食物繊維の摂取量が少なく、

炭水化物の摂取が多くなることから、

摂取する栄養素に偏りが出てきます。

そのため、歯が19本以下の人は、

20本以上ある人に比べて健康維持に

必要な栄養素が不足して、

病気に罹患する割合が高くなることが

わかっています。奥歯を失うと、

噛み砕く能力が大きく低下し、

食べ物を細かくすりつぶすことが

できなくなります。ちゃんと噛めず

食べ物を飲み込むことになり、

結果的に消化器官に過度な負担を

かけてしまうことになります。

消化器官以上に

深刻な影響を受けるのが「脳」です。

奥歯を失うとボケやすくなるとの

報告もあります。まさに今迎えている

我々日本人の長寿社会は喜ばしいことですが、

どうせなら、頭もしっかり元気で

美味しいものを自分で食べれるのが

最高ですから、若いうちからしっかり

噛んで歯を磨き、奥歯をぜひ残してください。