タニダ歯科医院ブログ

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

【医療保障】

2020/10/15

こんにちは。訪問歯科医師の村山です。

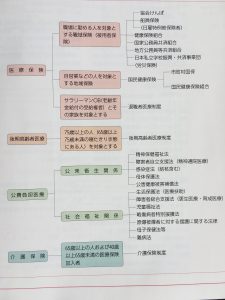

前回、社会保障制度についてお伝えしましたがここから社会保険のうちの1つ、

医療保障についておはなししましょう。

【医療保障】

全ての国民が健康維持・回復・増進を図ることができるように、

国の責任において制度の枠組みを作り、

基本的人権として健康に対するさまざまな権利を保護する体制を医療保障制度といいます。

この制度は誰でもどこでも、いつでも差別なく、

どのような制度をとろうと包括的医療サービスを経済的苦痛なく(あるいは無償で)受けられる、

等の要素を満たすことが求められます。

日本の医療保障制度は社会保険方式を基本としています。

病気やけが等をした時の負担(リスク)を保険に加入する人たち全体で支え合い、

特定の個人(国民)に過重な経済的負担がかからないようにするためです。

・公的医療保険制度

上記の仕組みを使いながら、なおかつ個人の負担が過重にならず国や企業が責任を持つために、

医療全体にかかる費用のうちの多くの部分を企業や国、

自治体が公費(税金)を投入して支える制度のことです。(民間の保険は財源の全てを加入者の保険料で賄う)

公的医療保険制度の財源は公費(税金)・保険料(事業主と被保険者が負担)

・一部負担金(窓口負担)の3つで構成されます。

この割合がどうなっているかで、医療保険制度が国民にとって本当に安心できる制度かどうかが決まります。

現在日本は医療を受けるための公的医療保険に全ての国民が加入することになっています。

これは国民皆保険制度といい、いわゆる強制加入のことです。

国民は経済的能力に応じて保険料を負担し、必要に応じて医療を受け、

その受けた医療に要した費用の一部を一部負担金として支払います。

医療が必要な人に、保険給付として医療行為そのものがその都度提供される仕組みのことを

「現物給付」といい、日本はこの仕組みを採用しています。

これに対して患者が一度、医療機関に全額支払った費用を(場合によってはその内の何割か、

または一定の金額)現金で給付する制度を「療養費払い」制度といいます。

療養費払いの場合、医療が終了した後に患者が自ら加入している保険に請求して返金してもらう

(「償還払い」という)ことが原則となります。

・保険者と被保険者

保険者とは保険事業を行う主体の名称で、ここでは医療保険への加入、

保険料の徴収、保険給付等の管理運営を行う組織のことです。

また医療保険に加入し、保険料を納めて医療サービスを受ける個々人は被保険者と呼ばれます。

誰でも保険証を持ち、医療が受けられるのはこういった社会保障制度があってのものです。

そして保険証にも様々な種類があります。また紹介していきましょう。

他人事ではない摂食嚥下障害

2018/04/21

院長の谷田です。

今日と明日の2日間、神戸国際会議場で摂食嚥下障害の研修会に参加しています。

摂食嚥下障害を治療するには他職種による連携が必要です。

この研修会では、医師・歯科医師・歯科衛生士・薬剤師・言語聴覚士・理学療法士・看護士・栄養士など他職種によるそれぞれの立場でのノウハウを提供して、お互いに吸収する意図で開催されています。

当院は訪問診療も行っています。

各歯科医師・衛生士はそれぞれ研修会に参加してレベルの高い訪問診療を目指しています。

私も訪問診療をしていますが、私の専門は嚥下内視鏡(VE)を使用した摂食嚥下障害のある方への訪問診療です。

簡単に言うと以下のような症状が出ている方を診察して欲しいという、施設や医科の主治医や家族の方からの依頼です。

*最近食事時にむせるようになった。

*食べ物が喉を通らない。

*原因不明の突発性の発熱が出る。

*脳梗塞などの病気で入院して胃ろうにしていたが、口から食べてよいか判断して欲しい。

*認知症が有りうまく食事が取れない。

*誤嚥性肺炎を予防したいが、どんな食事形態(刻みにするのか、ミキサー食にするのか、トロミをどれくらいつけたらよいか)にすればよいか。

などなどです。

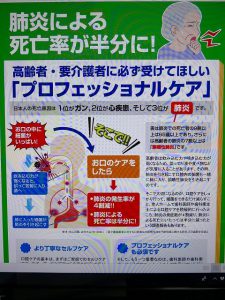

日本の現在の死亡原因の第1位は悪性新生物(ガン)で、第2位が心疾患、そして第3位が肺炎です。この肺炎による死亡者が急激な勢いです増えています。

肺炎の死亡者の8割以上が65歳以上の高齢者で、そのまた8割以上が摂食嚥下障害などで起る誤嚥性肺炎による死亡です。

言い換えれば肺炎イコール誤嚥性肺炎と言っても過言ではありません。

なぜこれほどまでに誤嚥性肺炎によって亡くなられる方が急増しているのでしょう。

まず誤嚥性肺炎という病態の認識が意識されだしたのが最近になってからということ。

あとは誤嚥性肺炎を診療する医師・歯科医師が潜在患者の数に対してとてつもなく少ない事です。

入院されている方が誤嚥性肺炎の診療を受けるのは何ら問題はないのですが、家庭や施設に入ってる方の診療となると話は違ってきます。

誤嚥性肺炎の診療で喉を診るために、訪問診療されている耳鼻科の先生は現在ほとんどおられないのではないでしょうか。

歯科でも喉を診るために嚥下内視鏡を使って診断し、なおかつ食形態や食事時の姿勢、もっと踏み込んで栄養状態までアドバイスできる歯科医師はごくごく限られているのが現状です。

当院でも将来に向かって私の嚥下内視鏡の技術を勤務の歯科医師の先生方に伝えようと計画しています。

摂食機能障害はわれわれ誰にでも起こりうる機能障害です。

摂食嚥下障害は、老化によって飲み込みに関連する筋肉(首周り)が衰えてもおこりますし、姿勢が悪くなっても(猫背)起こる可能性があります。

特別な事ではなく、誰にでも起こりうる可能性があるのです。

もちろん、脳梗塞やパーキンソン病の影響でも起こりますし、認知症でも起こります。

もっと言えば、服用する薬(向精神薬や一部の睡眠薬など)によっては摂食嚥下障害を起こす事もあるのです。

摂食嚥下障害は症状がでてしまうと、リハビリテーションが必要になってきます。

介護する方にも負担がかかります。

完全に回復しない場合もあります。

摂食嚥下障害においては何よりも予防が大切なのです。

ですから少しでも摂食嚥下障害に関連するような症状が出たら早めに医療機関に相談に行かれる事が重要です。

もちろん当院でも相談・治療が可能です。

生きるという事は食べる事~訪問嚥下診療の現場から

2017/10/30

「生きるという事は食べる事」この当たり前のような言葉が、いかにかけがえのないものかを最近痛切に感じています。

最近訪問診療で「嚥下を見て欲しい」という依頼が増えています。

「嚥下」とはあまり聞き慣れない言葉かもしれません。

「嚥下」とは、口の中に入って食べ物を食道から胃に送り込む一連の運動を意味します。

10年以上前では嚥下という言葉自体がまだ認知されていませんでしたが、今は知らない方はほぼいないと思われます。

なぜ嚥下という言葉がこれほど注目されるようになったのか。

嚥下できないという事は逆に言えば、食道に流れるべきものが気管に入ってしまっている可能性があるという事です。

気管に入ってしまえばそれは誤嚥という事です。

誤嚥するとそれは肺炎の原因になり、高齢者にとっては死亡の原因になります。

平成23年より死亡原因の第4位だった肺炎が脳血管疾患(脳梗塞や脳出血)を抜いて第3位になりました。

ちなみに第1位は悪性新生物(ガン)、第2位は心疾患です。

その肺炎のうちの90%以上が65歳以上の高齢者で、なんとその70%以上が誤嚥が原因と言われています。

いかに誤嚥で亡くなる方が増加しているかという事です。

すでに始まっている超高齢化社会にとって深刻な問題です。

では誤嚥を凄く簡単に説明してみます。

凄く簡単にです。

ではあなた、唾液を飲み込みながら息を吸ってみて下さい。

出来ないですよね。

出来ないのが普通です。

人間の喉頭(のど)の構造は通常、空気を肺に送り込む気管と胃に食べ物を送り込む食道が並行に位置しています。

物を食べていない時は、息をする為に気管の入り口が開いていて、逆に食道の入り口が閉まっています。

物を食べたり飲んだり、唾液を飲み込む時は、逆に食道の入り口が開いて気管が閉まります。

この気管と食道が交互に開閉するシステムは、主に脳がそれを判断しています。

下の図にあるように、目で物を確認して飲み込むまで約1秒。

まさに究極の離れ業です。

この究極のタイミングも脳血管疾患や加齢、また服用している薬剤によって正常に作動しない場合があります。

これが誤嚥です。

要は何か物が入ったときに、気管に蓋をするのが間に合わず肺に入ってしまうことです。

嚥下は奥が深いので簡単に説明しましたが、下記のような症状が出た時は誤嚥している可能性が大きいです。

*食事の時間が以前に比べて長くなった。

*いつまでも口の中に食べ物が入っていて呑み込めない。

*食事中に口から食べ物がこぼれる。

*食事中にむせたり、せき込んだりする。

*水やお茶を飲んでもむせる。

*最近体重が減ってきた。

*原因不明の突発的な発熱がある。

書き出したらきりがないのでこの辺でやめますが、本当に嚥下は奥が深いです。

以下は訪問嚥下診療で私が行っていることの一例です。

突発性の発熱からの肺炎で入院されていた方(70歳代)が治癒して高齢者施設へ戻ってこられました。

病院では経鼻栄養だったのですが、施設へ戻って「口から食べるときに誤嚥していないか、またどのような食形態のものが良いのか」教えて欲しいという施設の方と主治医からの依頼です。

ご家族からは、ご本人はパンが好きなので食べさせてもよいかというご質問もありました。

以下は嚥下内視鏡検査を実施した結果の主治医への意見書です。

このような診療を訪問の現場でしています。

「~様のVE(嚥下内視鏡検査)の所見と見解について」

まず嚥下反射自体は悪くないとおもいます。声門閉鎖も良好です。

口唇の閉鎖と舌の動きも問題ありません。

但し入院されて寝たきりであったためか、首周りの筋肉が落ちており、なおかつ硬直も見られます。

また御年齢のこともあり、喉頭が下がっているので、飲み込むまでに喉頭挙上が間に合わない状態です。

実際に食べて頂いた状態での観察では、食道開口部が開かずに梨状窩に食べカスが残留している状態です。

結論として食形態は嚥下反射自体は悪くないので、現在のトロミ食からひとつ上のソフト食に上げます。トロミ食だと水分が離水してしまって、現在の喉頭挙上が充分ではない状態ではタイミングが合わず、かえって誤嚥してしまう可能性があります。

また食事時間と量も現在の半分にしてもらい(今の時間だと本人が後半食べるのに疲れてしまって誤嚥の危険がある為)、足りない分は高栄養補助食で補ってもらう方が良いと思われます。

ご家族が希望されているパン食などはまだ無理だと思われます。

今後リハビリ等の効果を見ながら様子を見ていきたいと思います。

我々の方では、義歯の調整、口腔内清掃(唾液誤嚥による誤嚥性肺炎の防止の為)、舌の運動訓練、首・肩周りの筋肉マッサージ、唾液腺の刺激等を行っています。

1ヶ月後には再度嚥下内視鏡検査で嚥下の状態を見て食形態の考察をしていく予定です。

嚥下内視鏡検査のCDをお渡ししますので参考にして頂ければと思います。」

今日の臨床: 非常に柔らかい骨へのインプラントの埋入

2017/10/08

インプラントは顎の骨とチタンが結合することを利用した治療法です。

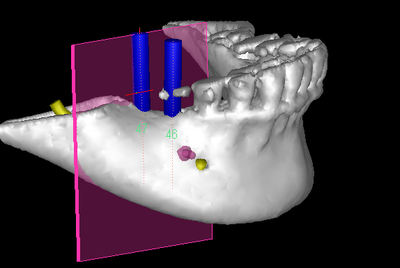

今回の症例では下の画像の青い2本の棒の部位に埋入予定です。

顎の骨にドリルで穴を開け、必要あればネジを切ってそこにインプラントを埋入します。

インプラントが骨と結合してから、そのう上に人工のかぶせ物を作りますが、その期間を左右する因子に骨の硬さがあります。

通常の骨や硬い骨のケースでインプラントがしっかり止まった場合は(初期固定と言います)は、早期に(2~3カ月)上部構造を装着する事が可能です。

しかし非常に柔らかい骨の場合は、半年ぐらい骨とインプラントが結合するのを待たないといけないケースも多々有ります。

柔らかい骨とはどれくらい柔らかいか?

感触的に言うと、お菓子のウエハースのような硬さです。

そんなに柔らかい!と思われるかもしれませんが、ほんとうに柔らかいです。

ドリルで骨を削っていても、ほとんど手に伝わる感触がありません。

そんな柔らかい骨でもしっかりとインプラントを止めて埋入することは可能です。

いくつかの方法はありますが、今回の症例では以下のような方法をとりました。

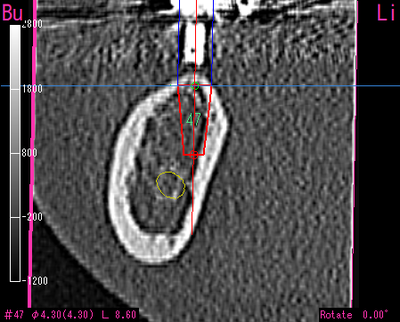

その前にレントゲンで骨の硬さはわかるのでしょうか?

よく歯科医院で撮っているレントゲン写真では、骨の硬さはある程度は推測できますが正確にはわかりません。

それにはCTが必要です。

CTではハンスフィールド値と言って骨の硬さが数値で表示されます。

CTでも通常のレントゲン写真よりは、はるかにわかるものの、硬さの微妙なアンジュレーションまでとなるとわかりません。

そこで登場するのがインプラント埋入用のシミレーションソフトです。

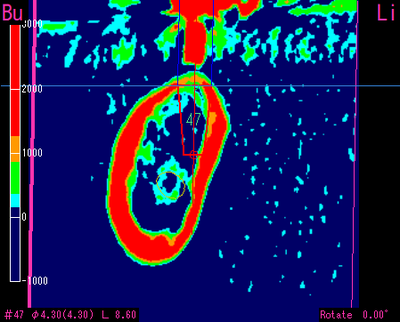

この解析ソフトでは、インプラント埋入部位の骨の硬さの程度を色分けして表示します。

当院で使用しているこの解析ソフトでは、6段階に分けて骨の硬さを表示します。

赤が1番硬くて、青が1番柔らかいです。

今回の症例の骨は1番柔らかい骨の青色です。

柔らかい骨のレントゲン画像(今回の症例)

↓

柔らかい骨の解析画像

↓

特にこの症例では写真を見てわかるように骨の殆どの部分が青色です。

はじめに書いたようにウエハースみたいな骨です。

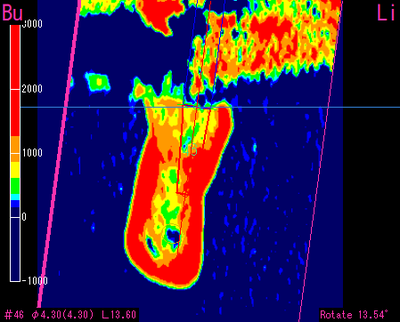

逆に硬めの骨はこんな感じです。

全体的に赤系の色が多いのがよくわかると思います。

硬い骨の解析画像

↓

このようにシミレーションソフトを使うと、骨の硬い柔らかいの分布が地図を見るように明確にわかります。

地図がある方が、より綿密なオペができます。

旅行でも知らない土地に地図なしに行けば、目的地に行くまで時間も労力もかかりますよね。

ではこのものすごく柔らかい骨にどうやってインプラントをしっかり回らないように埋入するのか。

専門的には初期固定を獲得するといいます。

画像を見てもらえばわかりますが。骨の外側輪郭に一周赤い帯が有ります。

ここは皮質骨と言って非常に硬い骨です。

その硬い骨にインプラントの先端を食い込ますように埋入します。

当然しっかり初期固定が得られます。

画像ではインプラントの位置をそのように設計してシミレーションしています。

そしてこの画像のデータをもとに、そのまま下の画像のような外科用のステントを作成します。

ステントとは簡単に言えば、インプラントの埋入位置や埋入方向をガイドする装置です。

このステントを患者さんの口腔内に装置して、このガイドに沿ってオペを進めるだけです。

コンピューターの画像でシミレーションしたままの状態をオペで再現します。

外科用ステントです

口腔内に装着します

メリットとしてはオペ時間の短縮、人為的エラーの解消、ミリ単位以下の精度でオペが可能などです。

当院でのインプラントオペの成功率がほぼ100%なのも慎重かつ綿密な計画の上に、更にシミレーションオペを採用していることも要因のひとつだと思います。

将来的にはこのようにCT上でシミレーションした情報をそのまま再現するようなオペがメインになってくる事は確実です。

もちろんインプラント埋入シミレーションシステムを使わなくても、全く問題なくできる技術がベースに必要な事は言うまでもありません。