タニダ歯科医院ブログ

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

インプラントは怖い? 今一度インプラントについて考える

2017/07/16

以前に比べてインプラントの説明をすると「怖い」と言われる方が最近増えているような気がします。

なぜそう思われる方が増えているのでしょうか。

それについて私なりに再考察してみました。

インプラントの歴史は、古くは紀元前の人骨にもインプラントを入れたあとがあるくらい古くから見られました。

ただインプラントの素材は鉄・サファイア・金・銅など様々で、とてもではないですが口腔内で長期にわたって機能するものではありませんでした。

これを見る限り人類にとって、歯を失った場所に新たに歯が入れる事は昔から大きな夢であったことは想像できます。

1952年スウェーデンの医師ブローネマルクが実験中の偶然の発見から、チタンが骨と結合することを発見しました。

その後臨床研究を重ねながら1980年頃には世界中にその評価が広まっていきました。

現代インプラントは細かな点では日々進歩はしていますが、理論的にも手技上でもほぼ熟成期にあると言えます。

インプラントを埋入する予定の部位に骨の量が充分にあり、なおかつ重篤な全身疾患が無く、喫煙あるいは顕著な噛み合わせの問題(例えば極端な歯ぎしりやくいしばり等)がなければ、他のインプラント以外の治療の選択肢よりはるかに予後的に長持ちするのは明白ですし、それは私の臨床でも明らかです。

ではインプラント以外の他の治療法とはどんなものがあるかその利点欠点も含めて説明しましょう。

歯を失った時には基本的に3つの治療法があります。

ブリッジ: 失った歯の両側の歯を削ってかぶせる方法。固定式なので取り外しはしません。固定式なので違和感歯はほとんどありません。ただし両側の歯にある程度負担がかかります。またかぶせるので、かぶせた歯のきわがどうしても虫歯になりやすくなります。また虫歯でもない歯を削らなければなりません。

入れ歯: 基本的に歯は削らなくていいですが入れ歯を保持するために、残っている歯にバネをかけます(保険外であればバネがない入れ歯も有ります)。

バネの力が歯にかかりますので、歯にとってはかなりの負担になる可能性が有ります。

あとは取り外しなので違和感が出る場合もあります。

どうしても生理的に慣れない方もおられます。

インプラント:顎の骨にチタン製のスクリューを埋め込み、その上に上部構造を作成します。

ブリッジや入れ歯と違ってインプラントの何よりの利点は、単独で失った歯の機能を回復できることです。ブリッジのように他の歯を削ることもなく、入れ歯のように取り外しをする必要もありません。

またインプラントの耐久性もブリッジや義歯に比べると比較にならないくらい長期間機能します(問題なければ30年以上持つ可能性は充分にあります)。

もちろんいいことずくめばかりではありません。

欠点としては、外科処置が必要になるので全身疾患を持っている方では適応外になるケ

ースがある。

基本的に顎の骨とインプラント本体が結合(平均2~6か月)するまで時間がかかるので、すぐには歯が入らない。

保険適応外なので費用がかかる。

インプラントにも欠点はありますが、それにもまして利点の方がはるかに多いです。

なによりも他の歯に影響を与えることが無いのは何よりの魅力です。

もし私が自分の歯を失くしたら選択肢としてはインプラント以外には考えられません。

ではなぜ昨今インプラントに怖いというイメージが持たれるのでしょうか。

ひとつはマスコミへの取り上げられ方もあると思います。

インプラントについての正確な情報が広まっていないところに、インプラント事故の報道によって必要以上にインプラントへの恐怖心を高めていると考えられます。

もう一つは医療機関が患者さんに対して正しいインプラントの提案をしているか否かということです。

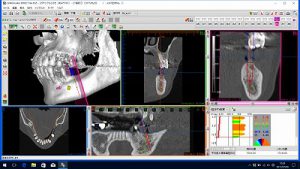

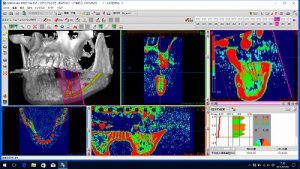

当院のインプラント解析シミレーションソフト(アイキャット社)CT上で計画したとおりにオペが可能です。限りなくヒューマンエラーが無くなります。

初めからインプラントありきや、インプラントに誘導するような流れ、インプラに過度な期待を持たせるような説明は厳に慎むべきだと思います。

ちなみに当院でのインプラントまでの流れです。

*まず選択できる全ての治療法をその利点・欠点も含めて全て説明する。

↓

*患者さんがインプラントに興味を持たれ希望されたら改めて時間を取りさらに詳しいインプラントの説明。

↓

*インプラントを希望されたらCT撮影(インプラントには必須です)をしてコンピュータで解析、シミレーションの結果の説明。

↓

これまでの説明とインプラントの解析結果を聞いてもらったうえでインプラント治療を希望されるか確認。

↓

最後にもう一度インプラントの利点欠点を伝えて治療を受けられるか確認。

以上のように私は患者さんがインプラントを希望される場合は徹底的にインフォームドコンセントを図ります。

説明の各ステップごとに患者さんに十分に考える期間を与え、いつでも引き返せるようなポイントを作っています。

インプラント治療を希望されたからと言ってすぐにするようなことは絶対にしません。

インプラントはその後の定期的なメインテナンスが非常に重要です。

言い換えれば患者さんとは一生のお付き合いになります。

したがってお互いに信頼関係がなければするべきではないと思っています。

もちろんそれは一般の診療でも同じことですが。

超高齢化社会を見据えて~訪問診療と嚥下~

2016/12/28

今年も残すところあと3日あまりとなりました。

歳を重ねるごとに時間の流れがどんどん早くなる気がします。

日本は今超高齢化社会に向けて突き進んでいます。

というよりすでにその入口です。

これまでの様に若い世代が高齢者を支えるという構図が通用しなくなるのです。

高齢になったとしても、健康であり続ける事がこれまで以上に重要になってくるのです。

そして健康であり続ける為の入口が、いつまでも自分の口で食べれる事です。

そのためにはお口の健康は非常に大事です。

そのためには日頃からの予防をしっかりする事です。

ただ自分の足で歯科医院に通える方はいいのですが、通えない方も増加しておられます。

タニダ歯科医院ではそういう方の為に積極的に訪問診療に取り組んでいます。

また飲み込む事が困難な方の為に嚥下診療もしております。

当院の訪問診療の理念である「すべての人に食べる喜びを」を実践する為に、来年はさらに訪問診療を充実する様に努力する所存です。

最後に今年も1年ありがとうございました。

当院がこの西宮名塩の地で開業して今年でちょうど20年になります。

これからも少しでも皆様のお役に立てるようスタッフ一同頑張りますのでよろしくお願いします。

低栄養が認知症を誘発する(口腔ケアは認知症予防の鍵)

2016/11/23

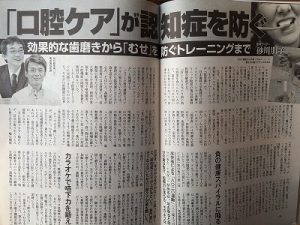

最近ある週刊誌の記事に「口腔ケアが認知症を防ぐ」という特集が有りました。

記事の要点は、低栄養が認知症の大きなリスクファクターになっていることが、近年はっきりとわかっできているということです。

国をあげてメタボ対策には取り組んでいる裏側で、高齢者に低栄養の方が増えているのもまた事実です。

記事にもあるように、65歳以上だと6人に1人、85歳以上だと4人に1が低栄養に陥っているというデータが厚生労働省の国民健康・栄養調査からも出ています。

低栄養になると、鉄分、脂質、タンパク質の数値が減少します。

そしてこの3つの要素の一つでも減少すると認知症になるリスクが高まるということです。

低栄養になる原因はいくつか考えられますが、その一つが口腔機能の崩壊です。

例えば歯周病で歯を失ったまま入れ歯やブリッジ等で歯を入れないと、食べる物の種類や量も制限されます。

低栄養への入り口です。

また噛めないと食物を粉砕できないので飲み込みにくくなります。

そうすると嚥下障害に陥り、誤嚥性肺炎にもなりかねません。

このように口腔ケア(上記は口腔ケアというより、口腔の機能修復ですが)をすることによって認知症へのリスクをかなり下げることができます。

また口腔ケアよって、高齢者によくある口腔乾燥の改善も見込まれます。

当院ではチームを組んで訪問診療に取り組んでいます。

ベテランの歯科医師や衛生士が施設や居宅に往診して、ご自分や、ご家族でなかなか口腔ケアができない方をサポートしています。

口腔内の治療はもちろん、定期的な口腔ケア、呑み込めない方の嚥下診療もおこなっています。

お困りの方がおられましたらお気軽にご相談ください。

誤嚥性肺炎の講演会

2016/11/09

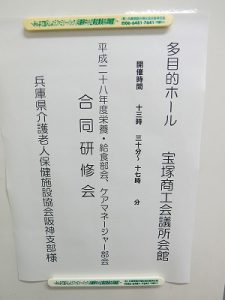

今日は誤嚥性肺炎についての講演を、兵庫県介護老人保健施設協会阪神支部様からのご依頼でさせていただきました。

場所は宝塚商工会議所多目的ホール。

私の講演の後には、当院の主任衛生士の講演とチーフ衛生士による実習もさせていただきました。

ケアマネジャーさんや管理栄養士の方を対象の講演会で、皆さん熱心に聞いていただきました。

誤嚥性肺炎は近年増加傾向にあります。

日本人の死亡原因の4位であったのが、ここ数年で脳血管疾患と入れ替わり3位になっています。

肺炎について言えば、その90%以上が70歳以上の高齢者で、その中の実に80%以上が誤嚥性肺炎で亡くなられているというデータもあります。

当院でも、居宅や施設の方の訪問診療で口腔ケアを行いながら、VE(嚥下内視鏡)を使った嚥下診療で、誤嚥性肺炎の早期発見とその治療に取り組んでいます。

再生療法(エムドゲイン)~12年後の経過~

2016/10/19

12年前にした顎の骨の再生療法(エムドゲイン)の方のレントゲン写真の比較です。

当時どこへ行っても「抜歯しかない」と診断され、当院を受診された患者さんです。

もちろんかなり厳しい状態の歯であったので、成功率は50%以下と説明したのを覚えています。

幸いにも骨が再生し(人工骨も入れていますが)現在に至っています。

そのおかげで、他の歯を削ってブリッジにすることもなく、入れ歯やインプラントの選択も避けれました。

もちろん患者さんも、定期検診には必ず来ていただいていたので、これも13年持った一因だと思います。

治療というのは、どちらかの一方通行ではなくて、双方の協力があって、初めて効果の出るものであることを改めて実感しました。

歯が植わってる骨がありません。

手で押すと今にも倒れそうです。

オペ直後の写真です。

人工骨も入れています。

完全に骨になっています。