タニダ歯科医院について

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

骨粗鬆症②

2021/01/14

こんにちは、歯科医師の豊原です。

冬の始めは暖かく穏やかでしたが、残念ながら今年の冬はかなりの厳しさですね。

ここ10年で一番の寒さではないでしょうか。

そして、コロナも減るどころか益々猛威をふるっておりますが、

受験時期をむかえ気の毒な状況になっており、

どうか受験生の皆さまご家族さま、無事に乗り切ってください。

さて今回も、前回の続きで骨粗鬆症についてです。

骨粗鬆症の治療としては、食生活から積極的にカルシウムを摂取すること、

運動や日光浴を行うこと、など日常生活の改善が基本ですが、

骨密度が低下している場合は薬物療法も行われます。

骨吸収と骨形成のバランスを整える薬として、

カルシウム薬や活性型ビタミンD3薬があります。

ビタミンDはカルシウムが腸から吸収されるのを助け、骨代謝を活発にします。

これらの薬は閉経後女性の骨粗鬆症の低リスク群を対象に処方されることが多いようです。

骨吸収を抑制する薬としては、女性ホルモン薬、SERM、ビスホスホネート薬、

抗RANKL抗体薬(デノスマブ)、カルシトニン薬があります。

女性ホルモン薬は低下した女性ホルモンのエストロゲンを補いますが、

乳腺や子宮にも作用するため副作用があらわれることがあります。

このエストロゲンは骨代謝に関わっており、

閉経後の女性はエストロゲンの分泌が急激に減少することで骨代謝のバランスが崩れ、

骨形成が骨吸収に追いつかなくなり、骨が脆くなります。

SERMは選択的エストロゲン受容体調整薬で、骨のエストロゲン受容体に選択的に作用し、

閉経によるエストロゲン分泌の低下によってバランスが崩れた骨代謝を調整することで、

骨量の低下を改善する効果をあらわします。

女性ホルモン薬に比べて乳腺や子宮への作用は少ないとされています。

ビスホスホネート薬は骨吸収を抑制し、骨密度を高めます。

内服薬と注射薬がありますが、長期投与に関連して顎骨壊死や非定型大腿骨骨折が問題視されており、

投与開始前に必要な抜歯などを済ませておくことが求められています。

デノスマブも破骨細胞の活性を抑制し、骨密度を高めます。

半年に一度の注射を行います。

低カルシウム血症を防ぐためにカルシウム薬やビタミンD3薬を併用する場合があります。

ビスホスホネート薬と同じく長期投与での顎骨壊死に注意が必要です。

骨形成を促進する薬としては、

副甲状腺ホルモン薬と抗スクレロスチンモノクローナル抗体(ロモソズマブ)があります。

副甲状腺ホルモン薬は骨芽細胞を活性化して骨密度を高めます。

骨折リスクの高い骨粗鬆症で用いられます。

抗スクレロスチンモノクローナル抗体は骨形成促進作用と骨吸収抑制作用の両方を有する新しい薬です。

先ほど述べたビスホスホネート薬およびデノスマブ長期投与による顎骨壊死についてですが、

デノスマブについては休薬により多発性の椎体骨折発生の可能性が指摘されており、

歯科治療に伴う休薬はしない方がいいとされています。

ビスホスホネート薬については休薬は可能ですが、

顎骨壊死に陥りやすい要因には感染源の有無が挙げられるため、

感染源が疑われる可能性が低い場合は休薬をしなくていいとされています。

いずれにしても、骨粗鬆症の治療薬を開始するまでに観血的歯科治療は済ませておくことが大事です。

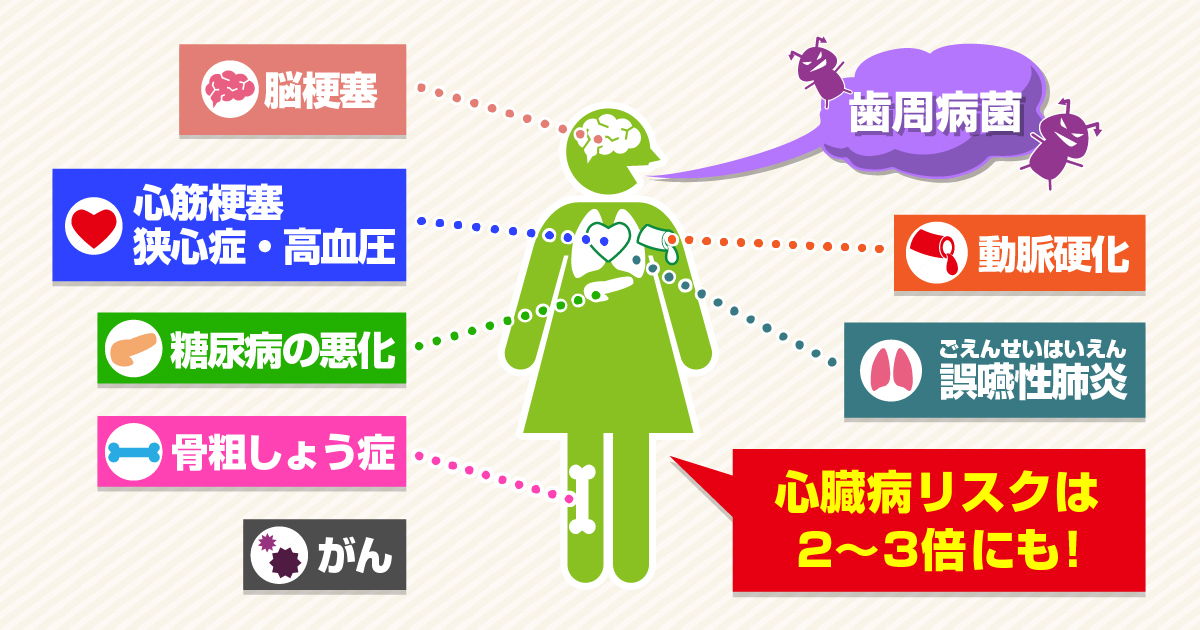

歯周病が招く全身の病気

2021/01/08

あけましておめでとうございます。

昨年は社会的にも色々なことがおこり、

大変な一年でしたね。

楽しみだったことが無くなってしまったり、

逆に新たな楽しみを見つけたりと、

様々な変化があったことかと思います。

「健康の大切さをあらためて実感した」

という方も多いのではないでしょうか。

さて、そんな「健康」ですが

お口にももちろん病気はあります。

そのなかでも、

おそらく皆さん一度は耳にしたことがあるのが

『歯周病』。

「私は毎日歯をみがいてるから大丈夫」

と、思っていたら

実は歯周病になっていた!

なんてこともあるくらい

この病気にかかっている方は

意外にも多くいらっしゃいます。

さらに、

「歯周病っていっても、

別に痛くないし

たいしたことないんでしょ?」

と思っていたら、

それは大きな間違い!

放置してしまうと、

歯を支える骨(歯槽骨)が溶け

歯がボロボロになっていく

というのはもちろん。

恐ろしいことに、

歯周病菌が体に巡ってしまうと

様々な病気を引き起こす

要因になってしまいます。

今回はそんな

歯周病が招く全身の病気

についてご紹介します。

そもそも、歯周病とは

細菌が引き起こすお口の病気。

さきほども書きましたように、

自覚症状の無い方が多く

沈黙の病と呼ばれます。

進行すると歯ぐきが炎症をおこし、

骨(歯そう骨)が溶けはじめ、

最後には歯が抜けてしまう恐ろしい病気…。

これだけでも十分に恐ろしいのですが、

歯周病の怖いところはこれだけではありません!

歯ぐきが炎症を起こすと

そこから出血するようになります。

すると、そこから

お口の中のさまざまな細菌が

血管内に入り込み、

そのまま血流にのって全身に!

これが

「動脈硬化」

「高血圧」

「脳梗塞」

といった、

重大な病気の原因になるほか、

「糖尿病」を悪化させる要因

にもなるのです。

これだけの悪影響をおよぼす歯周病菌は

当然妊娠中の方にとってもよくありません。

歯周病の方と、そうでない方の

「低体重児出産・早産」のリスクは

およそ7倍もの差がある

というデータがあります。

これはアルコール摂取よりも高い割合。

それにも関わらず、

妊娠中は女性ホルモンのバランスが変わることで

歯周病菌が繁殖しやすいといわれています。

大変な時期かと思いますが、

お母さま、そしてお腹の中のお子さまのためにも

お口の中の状態には

よく注意していただくのがおすすめです。

つまり、歯周病を治療・予防することは

お口の中だけでなく、

全身の健康を左右するとても重要なこと

というわけですね。

重症化を未然に防ぐためにも

ぜひ歯科医院に定期的にご来院いただき、

2021年を健康に過ごす一歩!

としていただければと思います。

「お餅の誤嚥事故」

2021/01/07

さぁ、みなさんご機嫌いかがでしょうか?

年が明けて「令和3年」!

新しい1年が始まりました!!

・・・という事で、まずは新年のご挨拶から行きますか

新年明けましておめでとうございます

今年もよろしくお願いいたします!!!

この写真綺麗でしょ?以前に徳島の鳴門の海岸で撮った、初日の出の写真です。

残念ながら今年の初日の出は撮れなかったので、すいません。

今年も もう1週間が過ぎましたが、皆さんどんな感じ?

正月休みの間は食べて、飲んで、ダラけて、ゴロゴロと過ごしていた、

歯科医師の久貝です。

正月太りでまぁまぁヤバいお腹回りになってきていますが、皆さんは

おせち料理や、お雑煮って食べられますか?

これらを食べているとやっぱり

「あぁ・・・日本のお正月だな」

って、思えてきます。

暖かいお吸い物の中に入ったお餅・・・サイコーです

でもね、ここで注意して欲しいのは やはり「お餅の誤嚥事故」ですかねぇ?

この事故だけは毎年聞くし、むしろ聞かない年がないくらいです

特にご高齢の方は、年々と喉の機能が低下し、いったん詰まると吐き出しにくい

といった身体的な機能の問題や、認知症などがあると、「つい、うっかり」と大きな

塊りのままでお餅を口に入れてしまう・・・などの理由があります。

それでは、そのような危機を回避するためには、どの様にしたらよういのか?

○なるべく大きなお餅は危険なので、小さくする。喉に詰まっても上手く飲み込める

よう、出来るだけ一口で食べられる大きさにする。

○餅は水分が足りないと喉に張り付いて飲み込みにくくなったり、喉に詰まりやすく

なったりするため、雑煮にするなど、できるだけ水分と一緒に。

○高齢の方がお餅を食べられる時は、家族や周囲の人が目を離さないようにする

等々・・色々と配慮をすることはできますが・・・

気を付けていても事故が起こった場合はどの様にしたら良いのでしょうか?

①意識がある場合は、咳をした吐き出すように促す。

②吐き出せなければ、手のひらで強く背中を叩いて、吐き出させる。

③意識がなくなって倒れた場合は、救急車が来るまでの間、餅を押し出すため、手で胸の真ん中辺りを、5センチ沈み込ませるくらいの力で押す(ハイムリック法)。

④そして、素早く救急車を呼ぶ

せっかくのお正月なのに、イヤな事が起こってしまっては元も子もありません。

お餅は私たち日本人の伝統的な食材で、お雑煮は一年の始まりに食する日本人の大切な

「心」みたいな物なので、適切な食べ方を理解し、もしもの時の素早い対応を覚えておいて、

なにも事故が起こらないように、大切な家族と新年の時間が過ごせたら良いかなぁ・・・

・・・と思います。

さて今年の一年が、このブログを見ている皆さま方と、タニダに歯科に来院される患者さま、

皆々様が清々しく、健やかな良き歳になれるように、心から切に祈り、

新年のご挨拶させて頂きます。

今年も一年、なにとぞ よろしくお願いいたいします。

歯ぎしり・食いしばりにご用心

2020/12/28

こんにちは。

12月に入り、いよいよ冬の寒さも

これから本格的になってまいります。

ところで、皆さまはこういった

寒さや痛みに耐えようとする時、

知らず識らずのうちに

歯を食いしばっている!

……ということはありませんか?

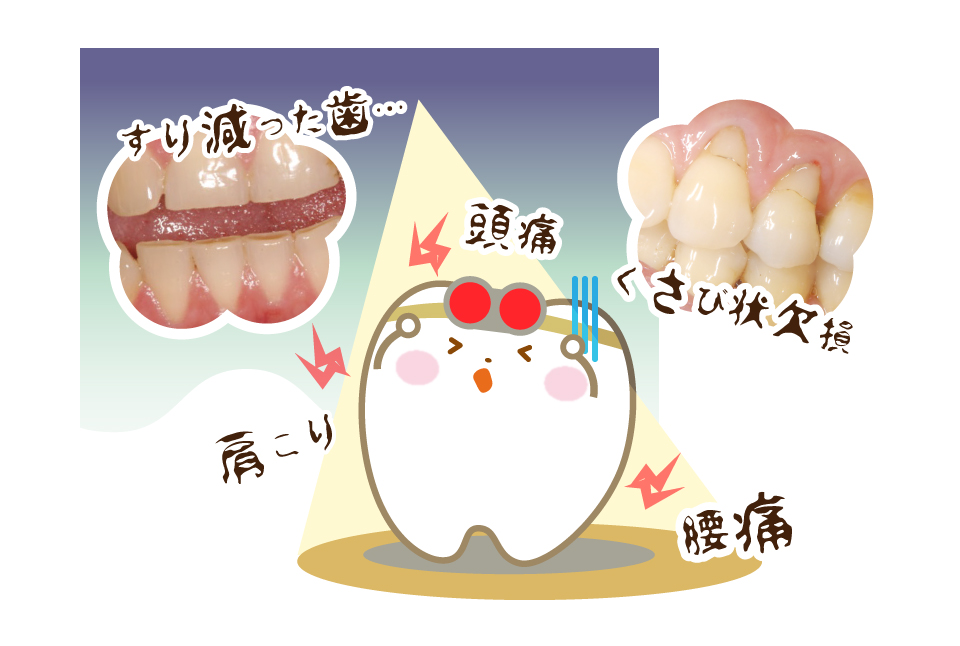

実は「食いしばり」や「歯ぎしり」というのは、

ほとんどの方が自覚していません。

それにもかかわらず…

- 歯が削れる・ヒビが入る・折れる

- あごが痛くなる(顎関節症)

- 口が開かなくなる(顎関節症)

- かみ合わせが悪くなる

- 歯の根元の部分がくさび状にえぐれる

- 知覚過敏

- 歯周病が進行する

- 頭痛・肩こり・腰痛

などなど、

気づかぬうちに体にはたくさんの

悪影響をおよぼしている可能性があります。

歯ぎしり・食いしばりを放置していると

見た目だけではなく、

機能面・健康面において

何かしらの問題を抱えてしまうことも。

こうした問題が起きる前に対処するには、

「歯ぎしり・食いしばりをしている」

という事実を知ることが大切!

そこで!

次の表をもとに、

ぜひセルフチェックをしてみてください。

【歯ぎしり・食いしばりチェックリスト】

□歯ぎしりをしていると家族から言われたことがある

□仕事中など、集中しているときに気づくと噛みしめている

□歯にヒビが入っていたり、擦れて欠けたような歯がある

□冷たいものがしみる

□歯の根元が削れている・欠けている

□肩こりや頭痛などの症状を強く感じることがある

□頬の内側に噛んだあとや、舌に歯型(圧痕)がついている

□起床時に口の周囲がこわばる・あごが疲れている・だるい

多数当てはまるようであれば、

早急に処置が必要かもしれません!

また、歯ぎしり・食いしばりは、

ストレスが大きな要因の一つ

だと言われています。

そのほかに…

・就寝直前にスマホやパソコンを見ない

・横向きやうつ伏せで寝ない

など、生活習慣を見直すことで改善できる可能性も。

無意識に行われるものなので、

なかなか意識的に改善するのは

難しいものですが、

マウスピースなどによる

専門的な治療方法もありますので、

気になる方はいつでもお気兼ねなく

ご相談ください!

忙しく慌ただしい12月ですが、

そんなときこそ落ち着いて、

リラックスするのも大切かもしれませんね。

新年に向けて、

健康第一に過ごしましょう!

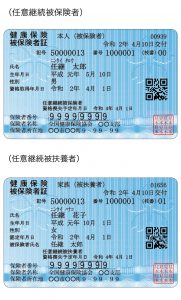

被用者保険

2020/12/24

こんにちは。訪問歯科医師の村山です。

皆様は保険証には様々な種類がある事をご存知ですか?

訪問歯科診療の場でも保険証は必ず確認しています。

医療保険は社会保険部門の制度として、業務外の理由による疾病や負傷等があった場合に

必要な医療や手当金等を給付するものです。

この中で事業所に勤める人を対象とする被用者保険(職域保険)は対象となる職場単位でいくつかの種類に分かれます。

・協会けんぽ

常時従業員5人以上の小規模民間事業所(法人事業所は従業員数に関係なく適用)に

雇用される人とその家族が対象。

保険者は全国健康保険協会で、都道府県ごとの支部が業務を管轄している。

・船員保険

船員として船舶所有者に雇用される海上労働者が対象。

ただし国家公務員共済組合および地方公務員共済組合の組合員は被保険者から除かれる。

〈療養給付の範囲〉

給付対象は、職務外疾病に限られ、原則として本人・家族共に7割、

職務上の疾病および通勤災害による傷病は、労災保険の適用となる。

・日雇特例被保険者

日々雇用される人、季節的業務に雇用される人等とその家族が対象。

「健康保険被保険者手帳」で保険料の納付を証明した上で医療を受給する。

保険者は全国健康保険協会。保険診療を受ける際は「健康保険被保険者受給資格者票」を提出する。

ただし、他の被用者保険とは異なり一定の受給要件を必要とする。

・組合管掌健康保険

従業員が常時700人以上の民間大規模事業所に雇用される人とその家族が対象。保険者は各健康保険組合。

・自衛官等

自衛官・予備自衛官・自衛隊病院勤務者・防衛大学校学生

・各地駐屯部隊隊員等が対象で「自衛官診療証」が交付される。

ただし、自衛官の家族は防衛省共済組合の被扶養者扱いとなる。

・共済組合

国家公務員・地方公務員・公立学校教職員・私立学校教職員とその家族が対象となる。

「共済組合組合員証」にて資格を確認する。

・特例退職者

厚生労働大臣に認可された健康保険組合(特定健康保険組合)

または特定共済組合の退職者(被用者年金受給資格者で75歳未満)とその家族が対象。

〈任意継続資格〉

2ヵ月以上継続して被用者保険被保険者であった人が、退職してその資格を喪失しても、

任意継続の資格認定日から継続して前の被用者保険に2年を限度に加入できる。

この場合、保険料は事業主負担分も含めて全額自己負担する事になる。

ここまで被用者保険を紹介しましたが、まだ国民健康保険や、

高齢者の医療保険、公費負担医療があります。

訪問歯科診療で特に確認する事の多い保険証です。

また次回ご紹介しましょう。