タニダ歯科医院について

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

歯の本数で決まる!?食事の楽しみと健康の深い関係

2025/04/03

こんにちは。院長の谷田です。

この時期の旬の食べものと言えば

たけのこですね。

さわやかな風味とシャキシャキした食感が

食欲をそそります。

このような食の楽しみを

この先ずっと感じられるかどうかを

大きく左右するもの、

それが歯の本数です。

◆歯が少ないと食べられるものが激減!?

「歯の調子が悪くて、好きなものを我慢している」

という経験がある方は

意外と少なくありません。

なかでも「歯の本数」は

私たちの食生活と密接に関係しています。

人間の永久歯は28本、

親知らずを入れると32本あり、

およそ20本以上あれば

ほとんどの食べものを自由に食べることができます。

しかし、それを下回ると肉類やナッツ類、

たくあんなど歯ごたえのあるものが

徐々に噛めなくなり、

半数以下になるとお米やはんぺんなど

比較的やわらかいものまで噛めなくなります。

さらに、5本以下になると

食べられるものがかなり制限され、

バナナやうどんのような

やわらかいものしか食べられなくなります。

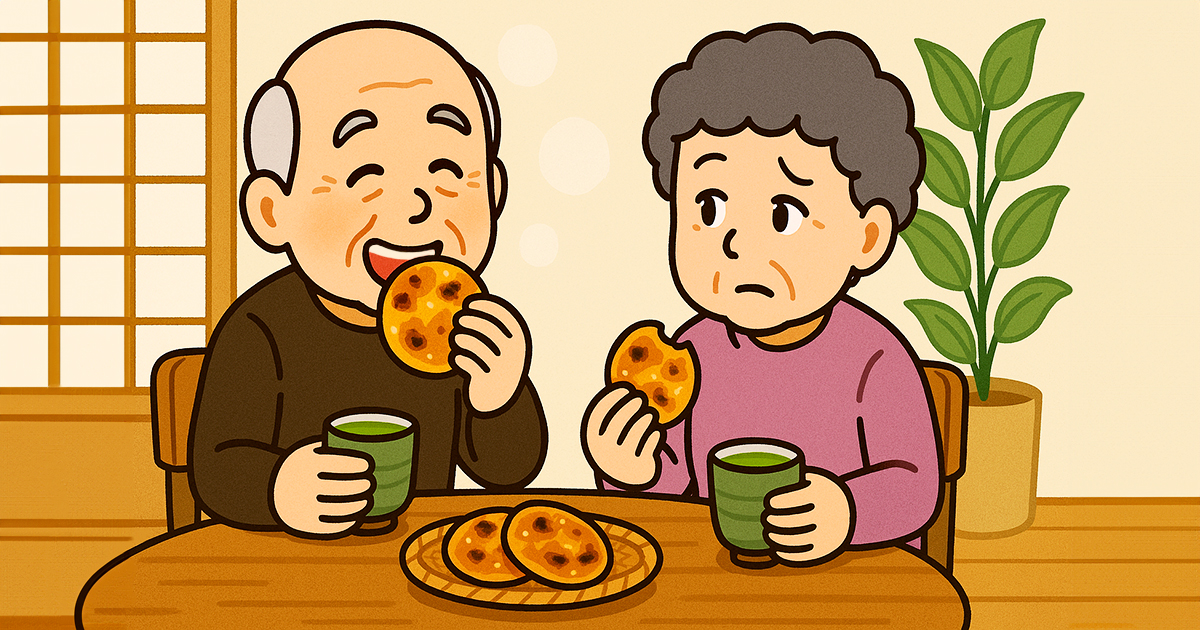

◆しっかり噛めれば満足度もアップ!

歯の本数は食の満足度と深い関係があることも、

明らかになっています。

高齢者を対象にしたある調査では、

歯の本数が多い人ほど、

食事の満足度や期待感が高いという

結果が出ています。

このように、健康な歯を保つことは

食事の選択肢を広げるだけでなく、

食事の楽しさや生活の質も

大きく左右しているのです。

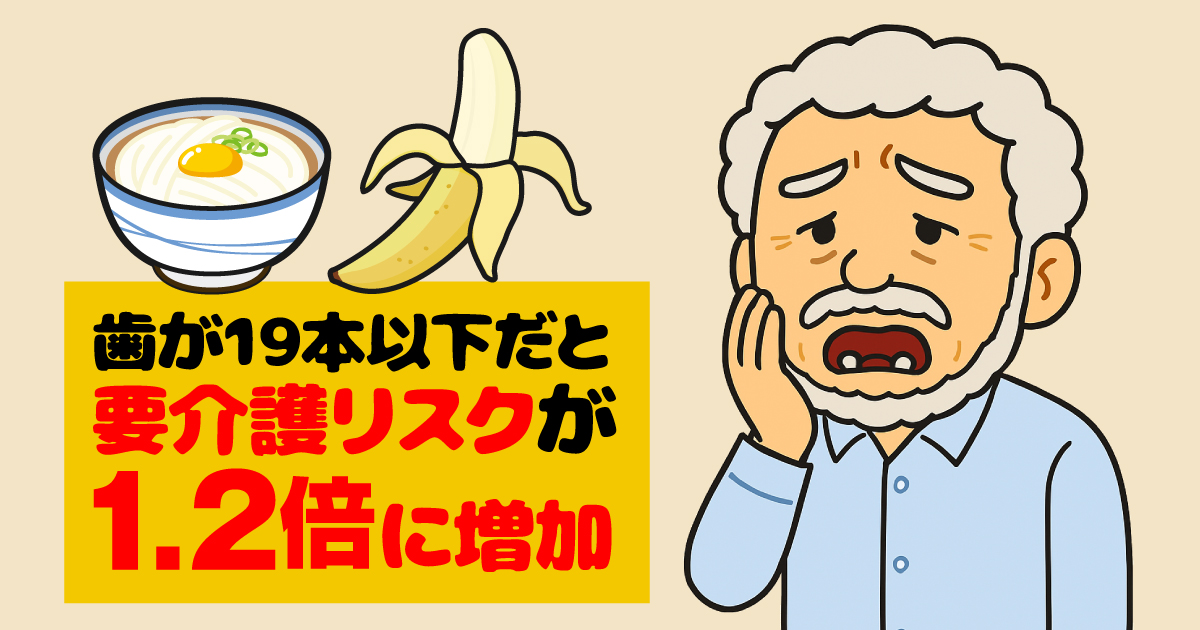

◆食べものが噛めないと要介護の危険も

とはいえ、

「やわらかいものが食べられれば十分」

と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、やわらかい食品中心の食事は

肉類や野菜類が不足しがちで、

健康維持に不可欠なタンパク質やビタミン、

食物繊維が摂取しにくくなります。

その結果、筋力や免疫力が徐々に低下し、

将来の要介護リスクを

高める要因になってしまいます。

実際に高齢者を対象にした調査では、

歯が19本以下の人は

20本以上ある人に比べて

要介護認定を受けるリスクが1.2倍も

高くなることがわかっています。

つまり、自分の歯でしっかり噛めることは、

すこやかな老後を過ごすための

重要な要素なのです。

◆歯を守る=人生の喜びを守る!

何歳になっても自分の歯で

おいしく食事を楽しむことは、

健康的な生活を支える大切な要素であり、

人生の喜びの1つです。

「もっと歯を大事にしておけば良かった」

と後悔する前に、

定期的な歯科受診を習慣にして

歯の健康を守っていきましょう。

タニダ歯科医院

〒669-1133 兵庫県西宮市東山台1-10-5

TEL:0797-61-2000

URL:https://www.tanidashika.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CUn1zmeIAnWtEAE

錠剤嚥下障害

2025/03/27

こんにちは。

虫歯の再発

2025/03/13

こんにちは。歯科医師の上原です。

3月も半ばに入り、日差しに少しずつ春の訪れを感じる頃になってきましたね。

今回は虫歯についてお話ししたいと思います。

虫歯は一度治療すれば大丈夫と思いがちですが、

治療後にも再発することがあります。これを二次カリエスといいます。

二次カリエスの原因と予防法を紹介します。

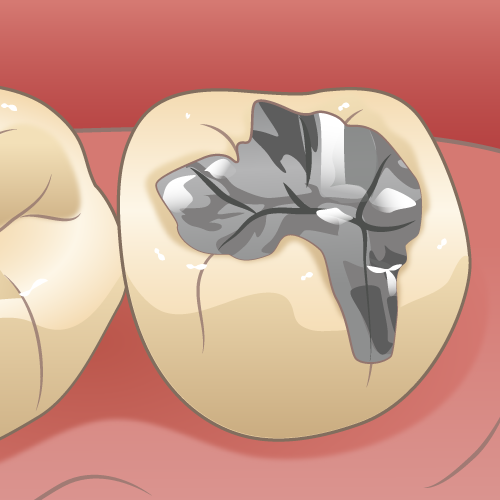

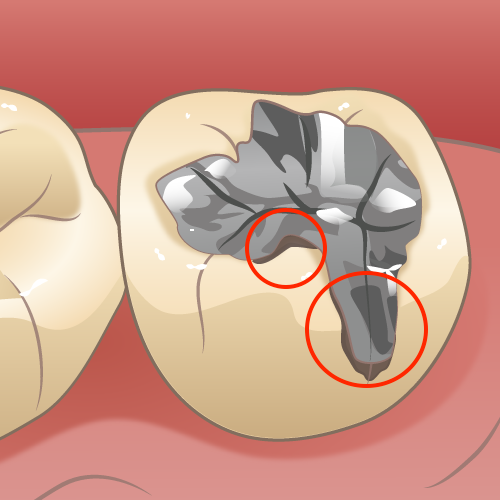

二次カリエスは、補綴物(銀歯など詰め物)の経年劣化、

治療精度や不十分なプラークコントロールなどの原因が重なることで発生します。

補綴物の劣化が進行すると歯と補綴物との間に隙間や段差が生じます。

不十分なプラークコントロールにより歯垢が蓄積した状態が続くと、

そこから虫歯菌が侵入し虫歯が発生してしまいます。

金属の補綴物の場合、見た目では虫歯の進行を発見しづらく、

特に一度治療により神経を取ってしまった歯の場合には、

虫歯が進行しても痛みの症状が出ないため発見が遅れてしまうことがあります。

また、一度治療した部位のため、再度虫歯が発生すると神経に達しやすく、

虫歯を除去するとともに歯の神経を取らざるをえないケースもあります。

再発するたびに虫歯治療を繰り返していると最終的に歯を抜かなければならないことも。

歯の神経や歯の喪失を避けるには、日頃から二次カリエスの予防を行うことが重要です。

二次カリエスの予防には以下のことを押さえましょう。

①正しいセルフケア…毎食後の歯磨きが基本です。

歯ブラシに加えてデンタルフロスや歯間ブラシを用いて、

歯と補綴物の間も丁寧に清掃することが大切です。

歯間は狭いので歯ブラシの毛先が入りません。歯ブラシで取りきれない歯垢は、

デンタルフロスや歯間ブラシでしっかり取り除きましょう。

②フッ素の活用…フッ素入りの歯磨き粉やフッ素塗布は、

歯を強化し二次カリエスのリスクを減らすことにつながります。

③噛み合わせの確認…噛み合わせに問題があり、

補綴物に過剰な力がかかると劣化が早まります。

特に噛む力が強い方や食いしばり、歯ぎしりの癖がある方は補綴物の劣化が

早い傾向にあります。そのような方は夜間にマウスピースを装着するなど

対策もありますので歯科医院で相談しましょう。

④定期的な歯科健診…自覚症状がなくても3, 4ヶ月に一度のタイミングで

歯科健診を受け、補綴物の状態や周囲の歯肉のチェックを行うことで

早期に二次カリエスを発見できます。虫歯や歯肉炎がないか

定期的にチェックしておくことは、将来のお口の健康のために特に大切です。

今回は二次カリエスの原因と予防法を紹介させていただきました。

虫歯は一度治療した歯でもケアを怠ってしまうと繰り返し生じます。

定期的な歯科健診と適切なセルフケアで、二次カリエスを予防し歯を守りましょう。