タニダ歯科医院について

西宮市の「タニダ歯科医院」がお送りするブログです。

口と認知症の意外な関係⑴

2021/02/18

こんにちは。歯科医師の村重です。

一度暖かくなったと思いきやまた寒さがぶり返してきたりと、体調を崩しやすい季節ですね。春を待ち遠しく感じます。

さて、今回のブログは近年話題になりつつある、口と認知症の関係についてです。

認知症は全世界的な問題であり、2015年現在、世界 で約4700万人の患者がいるとされ、20年ごとにその数は倍増し、2030年には約7500万人、2050年には1億3000万人以上に達すると予測されています。

認知症の割合は後期高齢者で急増し、 日本では85歳 以上で40%、90歳以上で60%が罹患するとされています。

認知症は、患者本人のADLを著しく低下させ、しかもそれが長期間続くため、癌はもとより、 虚弱や身体機能の障害に比べても介護の負担がきわめて大きい病気です。

このように、認知症・認知機能低下への対策は喫緊 の課題であるものの、いまだに有効な治療方法が確立されていないため、これまで危険因子の特定、ならびに予防や進行の遅延の方法についてさまざまな検討がされている状況です。

ここで、認知症・認知機能低下と口腔に関連する論文をいくつか紹介します。

①歯の数や歯周病は認知に影響する

アメリカの国民健康栄養調査 (NHANES, National Health and Nutrition Examination survey)のデータを 用いた、追跡期間が32年と非常に長い研究です。28~70歳の男性 597人を対象に、歯周病と認知機能との関係について分析したところ、歯数が少ない者、歯周ポケットが深い者、 歯槽骨吸収量が多い者では、認知機能低下のリスクが高いことが示された。さらに、45歳以上の者ほど、そのリスクがより高い傾向がありました。

このことから、中年期以降の歯周状態や歯の欠損が認知機能に影響することが示唆されたと言えます。

②咀嚼能力と認知機能は関連する。

この研究は、77歳以上の557人を対象とした質問調 査による横断研究です。

歯の欠損(多数歯)は認知機能と有意な関連はみられませんが、咀嚼能力の自己評価は年齢、性別、教育 歴、うつ傾向、精神疾患を調整しても、 認知機能に有意な関連がありました(オッズ比1.72)。これは後期高齢者で歯が少なくなった場合は、歯の本数より咀嚼機能のほうが認知機能に、より重要であることを示唆しています。

次回は、口と認知症の関係についてのその他の論文や、なぜ歯や咀嚼が認知機能に影響するのかについてお話させていただきます。

お菓子でむし歯になりやすい?

2021/02/09

こんにちは。院長の谷田です。

2月といえば印象的なのはバレンタイン。

近年では女性が渡す「本命チョコ」や

「義理チョコ」の他にも、

友だちにあげる「友チョコ」

家族にあげる「ファミチョコ」

男性が女性にあげる「逆チョコ」など、

プレゼントするチョコにも

色々な種類があるようです。

お店に並ぶ色んなチョコを見ていると、

ついつい自分のために

「マイチョコ」も買ってしまう……

という方も多いのではないでしょうか?

そんなチョコレートを食べる機会の多い2月ですが、

皆さまのイメージする通り

「砂糖の多い食べ物」にはむし歯の危険性があります。

しかし、なぜ砂糖の多い食べ物に

そういった危険性があるのでしょう?

実は、たとえむし歯がなくても

お口にはミュータンス菌を始めとした

「むし歯菌」が住みついていることがあります。

そして、この「むし歯菌」は

砂糖をエサにして歯垢(プラーク)を形成し、

酸で歯を溶かし続けるようになります。

すると、やがて歯に穴があき

むし歯になってしまいます。

私たちが好きな「お菓子」、

特に、砂糖の多いお菓子ほど

むし歯菌にとっても大好物というわけですね。

そこで、そんな「要注意なお菓子たち」を

危険度順にご紹介したいと思います。

むし歯の危険度「低」

・砂糖不使用のおせんべい

・クラッカー

・ポテトチップス

・スナック菓子 など

砂糖が使われておらず、

口に含んでいる時間も短いため

むし歯になる危険性は比較的低いと言えます。

むし歯の危険度「中」

・ケーキ

・シリアル

・アイスクリーム など

こちらは先ほどのお菓子より

さらに要注意。

これらには砂糖が使われているため

むし歯菌の好物ではあります。

しかし、

サクサク・パリパリとして食べやすかったり

すぐに溶けてしまう、など

口に含んでいる時間が短いため

危険度はやや低いです。

そして、お菓子の中でも

とくにむし歯になりやすいのが…

むし歯の危険度「高」

・チョコレート

・クッキー

・和菓子 など

砂糖が多く使われ、

食べ終わるまで時間がかかり、

歯にくっつきやすい!という、

むし歯菌が繁殖するには

もってこいのお菓子です。

とはいえ!

糖分が一切入っていないお菓子を探すのは大変ですし、

好きなお菓子を気にせず食べたいものですよね。

そこで大切なのは、

糖分がお口の中にある時間を短くすること。

つまり、だらだら食べ続けないことです。

食べる時間をしっかり決めれば、

食べてない間に歯が再生(再石灰化)し、

むし歯になりにくい口内環境となります。

加えて、毎日の歯みがきももちろん効果的!

これらにちょこっと気をつけていただき、

お菓子を楽しみながら むし歯知らず

を目指してくださいね!

ちなみに、

チョコレートの中にはなんと、

むし歯予防に効果がある

「キシリトールチョコレート」

というものもあります。

むし歯になりやすいお子さまや、

大切な方へのプレゼントにいかがでしょうか。

タニダ歯科医院

〒669-1133 兵庫県西宮市東山台1-10-5

TEL:0797-61-2000

Googleマップ:https://g.page/r/CUn1zmeIAnWtEAE

Web:https://www.tanidashika.jp/

意外と気付かない歯ぎしり食いしばり

2021/02/05

こんにちは。歯科医師の今泉です。

コロナの新規感染者数は減少傾向にありますが、まだまだ油断できませんね。

今回は意外と自覚がない歯ぎしり食いしばりについて解説させていただきます。

①歯ぎしり食いしばりとは❓

日中物事に集中しているときや睡眠時に無意識の

うちに食いしばったり、歯をこすり合わせたりしてしまうなど、

上下の歯が不必要に接触している状態の事です。

2つのタイプがあり

🅰️グライディング

横方向にギリギリとこすり合わせるもの。

睡眠中に多く見られます。

歯ぎしりとよく表現されます。

キリキリ、ギシギシ、カチカチという音がするため、

周囲の人に指摘されて気づくケースも多い。

🅱️クレンチング

上下の歯をぐっと噛みしめるもの

日中でも無意識に行っていることがある。

食いしばりとよく表現されます。

音が出にくいため、睡眠中や日中無意識のうちに歯を食いしばるタイプなので、

自身でも気づかないことがよくあります。

言われて意識してみると、ふと気づいたら歯を食いしばっていた、

歯を噛み合わせていたということがよくあります。

グライディングとクレンチングが混在するタイプも存在します。

②症状

軽度の歯ぎしり食いしばりでは無症状のことも多く

中等度〜重度の場合

咀嚼に関わる筋肉や顎の関節に大きな負荷がかかることで

顎が痛くなったりだるくなったりしやすいなどの顎関節症に似た症状。

強い力がかかることで、歯がザラザラする、詰め物が脱離しやすいなどの症状もあります。

③原因

どのようなメカニズムで生じるのか、

現時点では詳しいこと原因は分かっておりません。

しかし、遺伝や飲酒・喫煙・カフェイン摂取・ある種の抗うつ薬の服用、

ストレスなどの関与が指摘されています。

④診断

当院では

同室で一緒に寝ている人がいる場合指摘があったかや歯の摩耗(すり減り)の状態、

起床時の顎や首の筋肉の痛みやこわばりがないか、また顎の筋肉が発達してエラが張っていないか、

舌や頬の内側に歯を押し付けたような跡がないか

などの点から診断をつけます。

⑤治療

🅰️睡眠時無呼吸症候群や逆流性食道炎が疑わしい場合は、その診療科に紹介します。

🅱️上記以外の場合は、

睡眠中の歯ぎしりに対しては、飲酒の制限や禁煙のアドバイスなど、

眠りを深くするための生活の改善を勧めます

日中の歯ぎしりに対しては、目につく場所に歯ぎしりの注意を喚起するような

メモを貼るなどして患者自身に意識してもらいます。

それでも治まらない場合や、歯の摩耗が進み、すぐに保護したほうがいい場合は、

睡眠時に樹脂製のナイトガードというマウスピースを装着することで

上下の歯が直接当たらないようにして防止する方法(スプリント法)を行います。

歯や顎にかかる圧力が低減し、歯の摩耗やインプラント、詰め物の欠損を防ぎ、

歯周病悪化や顎関節症の予防にもつながります。

少しでも当てはまる事がありましたらご相談ください。

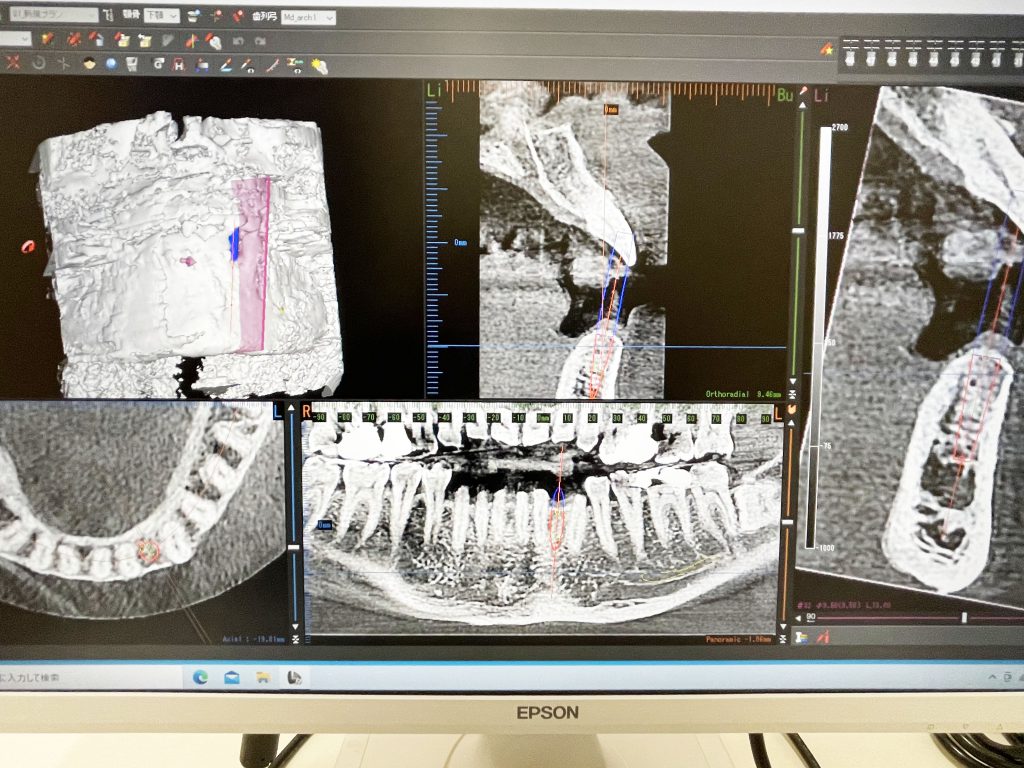

最新型CT機器のご紹介

2021/01/22

こんにちは。医療法⼈社団タニダ⻭科医院 院⻑の⾕⽥です。

今回は当医院の機材についてご紹介します。

こちらはCTと呼ばれる最新のレントゲン機器になります。

2次元のレントゲンで見えないところを、3次元の3D画像をあらゆる角度から確認が可能です。

放射線量は胸部レントゲンの10分の1と非常に少ないです。患者様の負担を減らしつつ、より精度の高い診断と治療を行えるのが最大の特徴です。

例えば、3D画像と2次元画像の両方が必要な場合、1回の撮影で両方撮影できるので、放射線量は1回分に抑えられます。

歯科用CTのメリット

- 検査結果や術後の評価がその場で直ぐに分かる

- 提携医院に行かずに当院で撮影が可能

- 立体画像により治療のイメージが湧きやすくなる

当医院では主に⻭周病や外科処置、インプラント⼿術に活⽤しています。

インプラント⼿術では術前に骨の厚みや高さ、骨の中を通る神経・血管の位置を事前に確認し、インプラントの埋入位置をシミュレーションすることで、より安心安全な手術を行うことが出来ます。

各治療への活用方法については

下記の医院ページで詳しく解説しています。

ご覧ください。

タニダ歯科医院

〒669-1133 兵庫県西宮市東山台1丁目10-5

TEL:0797-61-2000

URL:https://www.tanidashika.jp/

Googleマップ:https://g.page/tanida-shika?gm

舌の力

2021/01/21

こんにちは。訪問担当の岩本です。

今回は「舌の力」についてお伝えしていきたいと思います。

口の機能でとても重要な役割を果たす「舌」。

食べるとき、話すとき、舌は無くてはならない器官です。

食べ物が口に入ってきたとき、

舌は奥歯のかみ合わせ面に食べ物を運んで、かみ砕けるようにします。

また、味や温度を感知し、異物(魚の骨など)をうまくより分けることもできます。

唾液の分泌を促し、食べ物に消化液を混ぜ合わせ、飲み込みやすい形にまとめあげます。

そして、上顎に舌を押し付けることによって、食べ物を口の奥に運び、嚥下できるようにします。

言葉を話すときは、舌を上顎や歯茎の部分にあてることによって

色々な種類の音を出すことができます。

舌は柔軟にその形を変え、上顎にくっつけたり離したりして音の区別を作ります。

このように大切な「舌」ですが、残念なことに、加齢とともに機能は衰えます。

舌は筋肉の塊ですので、その筋肉量の減少や、筋力の衰えによって

滑舌が悪くなる

よく舌を噛んでしまう

食事に時間がかかるようになる

嚥下がしづらくなる

飲み込んだ後に口の中に食べ物が残ったままになる

といった症状が現れることがあります。

加齢による舌の機能低下は、トレーニングやリハビリを行うことにより、

低下のスピードを緩やかにすることが可能です。

そこで、現時点での機能低下の程度や、

その後の変化を調べることが必要となってきます。

舌の運動機能については、その

「運動できる範囲」

「筋力」

「巧緻性(器用さ)」

で評価を行います。

運動範囲(可動域)検査では、

左右の口角をなめることができるか、

前方・上方・下方に突出できるか、を調べます。

筋力が落ちていると前に突き出すことができません。

筋力については、舌圧計という機械で測定します。

プローブの先についているバルーンを口腔内に入れ、これを舌と上顎で挟んで潰すようにします。

その時の力を測定します。

最大舌圧の年代別標準値は、成人(29~59歳)で男性は45±10kPa、女性で37±9kPaですが、

60歳代になると38±9kPa、70歳代では32±9kPaと低下します。

最大舌圧が30kPaより低下しますと、「低舌圧」とされます。

巧緻性については、オーラルディアドコキネシスという方法が用いられます。

これは、パ、タ、カの音をそれぞれ一定時間(5秒間)に何回発音できるか(「パパパ…」)というテストです。

回数を数える機械もありますが、

録音して数えたり、スマートフォンのアプリで数えることもできます。

一秒間に6回未満しか発音できない場合に「舌の機能低下あり」とされます。

また、こういった舌の機能低下は、「食べられる食形態」にも大きく影響することがわかっています。

その人の状態に合った食形態を選ぶことにより、誤嚥や低栄養状態を予防するといった面からも、

これらの検査は有意義であると思われます。